Die Polizei hilft nicht, sondern lässt Situationen eskalieren.

Polizist:innen sind leider gar nicht geübt darin, zu vermitteln, zu beruhigen, zu moderieren oder zu klären. Wenn sie zu stressigen oder gefährlichen Situationen hinzugezogen werden, führt das meistens dazu, dass die Beteiligten erst recht ausrasten. Sie kennen nur grobe körperliche Gewalt als Mittel, schreien schnell rum und interessieren sich nicht dafür, wie es zur Situation kam. Wenn wir sie zu Orten wie Lützerath rufen, verbreitet das in der Regel Panik und Aufregung.

Menschen, die von Rassismus aufgrund äußerlicher Zuschreibung, unklarem Aufenthaltsstatus, Wohnungslosigkeit, Transfeindlichkeit oder Ableism etc betroffen sind, werden dabei nochmals besonders in Gefahr gebracht wenn die Polizei gerufen wird. Es ist ein Privileg die Polizei rufen zu können und vermeintliches Gehör und Schutz zu erfahren.

Die Polizei schützt keine Betroffenen von Gewalt, sondern übt selbst Gewalt aus.

Die Cops wissen nichts von Feminismus, Awareness-Kultur oder Definitionsmacht. Wer aus ihrer Sicht Täter*in oder Opfer ist, muss nicht mit unserer Sicht übereinstimmen. Wenn wir die Polizei rufen, weil wir selber überfordert sind, geben wir die gesamte Situation und alle auch nur unmittelbar Beteiligten in ihre willkürlichen Hände. Für eine Gemeinschaft bedeutet das, dass alle Menschen potentiell ins Visier der Ermittler:innen geraten können. Als Zeug:innen haben wir kein Recht auf Aussageverweigerung! Besonders kann es auch die Betroffenen (z.B. von einem Übergriff) im Nachhinein nochmal hart treffen, wenn sie langen Verhören und Untersuchungen unterzogen werden. Der bürokratische Prozess, jemanden anzuzeigen, ist auch für die klagende Partei eine möglicherweise jahrelange psychische und finanzielle Belastung.

Die Polizei ist keine neutrale streitschlichtende Instanz, sondern in die hierarchischen Systeme unserer Gesellschaft eingebunden und damit immer auf der Seite der sowieso Mächtigen.

Die Polizei hat als Exekutive des Staates das sogenannte Gewaltmonopol, d. h. sie und nur sie darf, so die offizielle Sicht, Gewalt ausüben. Doch sie hat dabei als Institution keine neutrale Position. Die Polizei schützt als Handlangerin des Staates die Wirtschaft und den Staat selbst, nicht aber die Bürger:innen und schon gar nicht die Menschen, die etwas verändern wollen. Bei Interessenkonflikten steht sie nicht über den Dingen, sondern setzt die Interessen der einen Seite durch. Diese Seite ist meistens reich, weiß und männlich.

Wir haben andere Möglichkeiten, schwierigen Situationen zu begegnen.

Indem wir unseren Umgang miteinander auch in Konfliktfällen verändern, können wir einen wichtigen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation und Systemwandel leisten. Gesellschaftliche Verbesserung ist mitunter kompliziert und dauert lange, aber wir können schon hier und jetzt eine neue Praxis etablieren. Wir können gemeinsam Verantwortung übernehmen bei Konflikten, Gewalt und Übergriffen!

Hier sind 13 Dinge, die du tun kannst anstatt die Polizei zu rufen.

]]>

Wir müssen über Copaganda in der Berichterstattung über Cops und „Verbrechen“ reden.

1. Mache nicht die Pressearbeit für die Polizei.

Wiederhole keine Polizeierzählungen ungeprüft. Wir wissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass Cops nicht die Wahrheit sagen, insbesondere wenn es um durch sie begangene Gewalttaten geht.

Wiederhole keine Polizeierzählungen ungeprüft. Wir wissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass Cops nicht die Wahrheit sagen, insbesondere wenn es um durch sie begangene Gewalttaten geht.2. Verwende keine passive Sprache, um Polizeigewalt zu beschreiben.

3. Polizeistatistiken zum Thema „Kriminalität“ immer hinterfragen.

4. Beteilige dich nicht an der Angstmacherei.

5. Achte auf kriminalisierende Sprache wie „sicher/unsicher“, „gewaltbereit“ oder „illegal“.

6. Sei skeptisch gegenüber polizeilichen „Lösungen“ für Gewalt.

7. Respektiere Namen, Pronomen und Bitte um Anonymität

Hallo Friends!

Element

Jitsi

WorkAdventure

Tails OS

Treffpunkt

Secu Culture

Wir haben heute unser Mobi-Video veröffentlicht und hoffen das es euch gefällt!

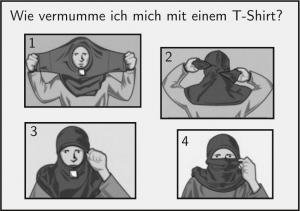

Für die kommenden Tage haben wir hier für euch eine kleine Checkliste gemacht.

Was jetzt noch zu tun ist?

1. Verbreite unser Mobi-Video

Unser Mobi-Video ist live! Teilt es in euren Gruppen und mit allen Menschen, die vom Camp erfahren sollten.

KOMM ZUM CAMP!

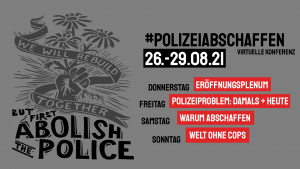

UNSER MOBI-VIDEO IST LIVE!Wir laden euch ein, vom 26.-29.08. dabei zu sein (online) und ein Teil von #PolizeiAbschaffen zu werden.

Bis bald!

Programm und weitere Infos folgen im Thread… 🔽🔽🔽 pic.twitter.com/ocyeP3seVZ

— #PolizeiAbschaffen (@1weltohnecops) August 7, 2021

2. Folge uns auf Twitter

Um nichts zu verpassen, folge @1weltohnecops und vernetze dich rund um #PolizeiAbschaffen.

(Aber auch auf dieser Seite wird es regelmäßig Updates geben. Wir werden den Veranstaltungs-Link ein paar Tage vor dem Camp hier veröffentlichen. Außerdem etwas zum Thema Sicherheit.)

3. Bereite dich vor

- Lies unseren Programmentwurf und schreib dir die Tage in deinen Kalender.

- Finde heraus, ob dein Computer/Telefon ein funktionierendes Mikro/eine funktionierende Kamera hat?

- Wie sieht es mit deiner Internetverbindung an den Tagen des Camps aus?

Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, melde dich bei uns. Schreibe uns dazu eine E-Mail an polizeiabschaffen@distruzione.org oder schreib uns auf Twitter an.

Falls ihr beim Camp einen Beitrag macht, achtet auf unsere Nachrichten und gebt uns ein Feedback, falls ihr noch nicht habt. Das würde uns die Planung sehr erleichtern.

Falls ihr noch Ideen habt, die ihr zum Camp beisteuern wollt, meldet euch schnell noch.

Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die das Projekt bis hierhin gebracht haben.

Bis bald auf dem #PolizeiAbschaffen-Camp!

]]>

Programm:

Donnerstag

19:45 Doors open

20:00 Eröffnung und Begrüßung

Freitag

17:45 Doors open

18:00 Geschichte und Struktur der Polizei

19:00 Open Panel Erfahrungen mit der Polizei

Danach Zusammenfassung des Tages und

20:00 Theater

Samstag

13:45 Doors open

14:00 Solidarisch gegen TERFs und SWERFs

16:00 Open Panel: Strategiediskussion Reformieren vs. Revolution

18:00 BIPOC only Vernetzung

Danach Zusammenfassung des Tages

Sonntag

13:45 Open Door

14:00 Radical Peer Support

18:00 CopWatch aus den USA: Film the Police

19:30 Danach Zusammenfassung des Tages

danach FaulenzA – AbschlussMusik

Polizei abschaffen. Das ist keine ausgefallene linksradikale Idee, sondern vielerorts auf der Welt eine Forderung, hinter der gesellschaftliche Bewegungen stehen und die als legitime Perspektive in einer breiten Öffentlichkeit und den Medien diskutiert wird.

In den USA zum Beispiel gibt es eine wachsende intersektionale Bewegung, die erkannt hat, dass halbherzige Reformen den tief verankerten Rassismus und das strukturelle Gewaltproblem der Polizei nicht lösen werden. Diese Bewegung hinterfragt die Zweckmäßigkeit von Reformen ebenso wie die grundsätzliche Rolle, die Polizei in der Gesellschaft für sich beansprucht. Slogans wie “Abolish the police!” oder “Disarm, defund, disband!” sind auf Black-Lives-Matter-Protesten im ganzen Land allgegenwärtig zu hören und werden nicht nur von Aktivist_innen sondern auch von Akademiker_innen in den Mund genommen.

Gleiches gilt für andere Länder, in denen aktuell die Abschaffung der Polizei öffentlich gefordert und diskutiert wird. In Großbritannien hat das Vertrauen in die Polizei einen neuen Tiefpunkt erreicht: die 33-jährige Sarah Everard wurde mutmaßlich von einem Polizisten entführt und ermordet. Brutale Festnahmen bei einer Mahnwache anlässlich ihres Todes verschärften die Wahrnehmung, dass die britische Polizei lieber gewalttätig gegen Frauen vorgeht anstatt sie vor Gewalt zu schützen. Rufe wie “Police do not protect us!” gibt es im Vereinigten Königreich aber schon länger.

In Hong Kong, wo die Polizei bis vor kurzem uneingeschränktes gesellschaftliches Vertrauen genoss, gilt sie heute als Werkzeug und Symbol einer autoritären Diktatur, und Demonstrant_innen fordern: „Polizei auflösen — sofort!“

In Nigeria führten anhaltende Proteste unter dem Motto “Abolish SARS!” dazu, dass eine öffentlich verhasste und für ihre schonungslose Brutalität bekannte Spezialeinheit der Polizei tatsächlich abgeschafft wurde

Diese Liste ließe sich fortschreiben. Nur eines ist klar: Deutschland würde nicht auf ihr erscheinen. “Polizei abschaffen”, diese Forderung gilt hier bestenfalls als abwegig und schlimmstenfalls als radikal, und sogar in linken politischen Kreisen als realitätsfern. Die Polizei genießt in Deutschland eine positive Wahrnehmung und nahezu uneingeschränktes gesellschaftliches Vertrauen.

Bei Stichworten wie Polizeigewalt und Rassismus wird schnell auf die USA gezeigt. Fakt ist jedoch: derartige Probleme gibt es in Deutschland sehr wohl. Angefangen von strukturellem Rassismus über rechtsradikale Strömungen bei der Polizei, Untätigkeit bei Sexualstraftaten und Kriminalisierung von Minderheiten bis hin zu Todesfällen in Polizeigewahrsam — die Probleme, die es anderswo gibt, haben wir hier auch. Mit dem Unterschied, dass bei uns keiner darüber redet. Das ist schlimm und bedeutet auch, dass es für die Opfer polizeilicher Gewalt kaum Ressourcen gibt; wer in Deutschland einen Polizisten zum Beispiel wegen Körperverletzung verklagt, wird de facto immer mit Gegenanzeige belegt, und so kriminalisiert.

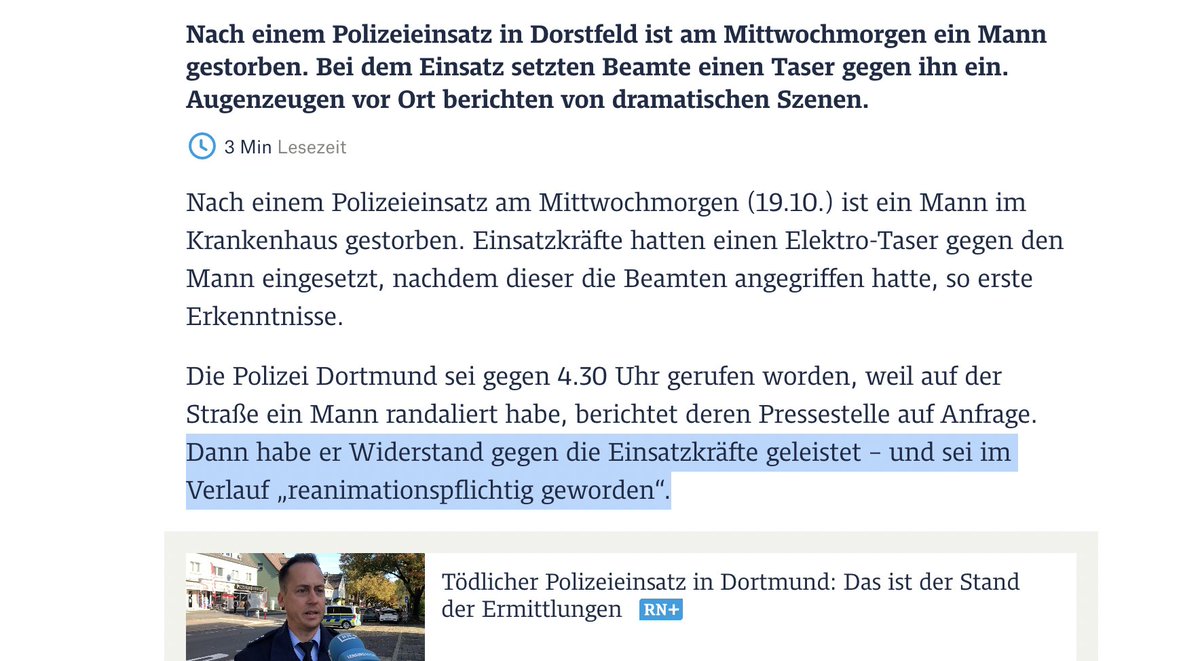

Deutschland ist in Sachen Polizeiproblem kein Sonderfall. Qosay Khalaf ist dieses Jahr von Polizist_innen getötet worden. Vielen ist der Name Oury Jalloh bekannt, er verbrannte 2005 gefesselt in einer Polizeiwache. Aber Polizei tötet nicht nur. Polizist_innen sind immer wieder beteiligt an rechtsradikalen Strukturen, an Waffen- und Munitionsschiebereien oder an Gewaltexzessen.

Öffentlichkeit, Medien und Forschung tun sich schwer, das Thema kritisch zu behandeln. Artikel, vor allem in regionalen Medien, zu Polizeieinsätzen lesen sich häufig wie die zugehörigen Pressemitteilungen der Polizei.

In der politischen Debatte fehlt es an unabhängigen Stimmen; wenn es um Probleme bei der Polizei geht, hört man vornehmlich von Einzelfällen, aber bloß nichts über strukturelle Ursachen.

Muss das eigentlich so sein? Könnte es nicht auch in Deutschland eine fundierte Debatte zu diesen Themen geben, anstatt so zu tun als sei die deutsche Polizei unproblematisch und über jeden Zweifel erhaben? Ist es nicht an der Zeit, auch bei uns eine grundsätzliche Diskussion zu Problemen in der Ausübung staatlicher Gewalt zu führen?

Um diese Fragen und mehr soll es beim PolizeiAbschaffen!? Camp gehen.

Mit dem PolizeiAbschaffen!? Camp soll ein jährliches Forum geschaffen werden, mit dem Ziel, endlich eine fundierte Debatte zur Rolle der Polizei in unserer Gesellschaft zu etablieren und eine greifbare Vision einer Welt ohne Polizei zu schaffen. Das Camp soll Teilnehmenden Gelegenheiten zur Diskussion, Vernetzung, zum Wissensaustausch sowie zur Entwicklung neuer Bündnisse und konkreter Ideen bieten.

Dieses Jahr wird das Camp corona-bedingt als virtuelle Konferenz stattfinden: vom 26. bis 29. August. Ab 2022 dann hoffentlich als Real-Life-Aktionscamp.

Wilkommen zum Camp sind Forschende, Aktivist_innen & Journalist_innen, Betroffene rassistischer Polizeigewalt und alle mit Interesse rund um das Thema. Wir möchten Raum für Diskurs schaffen, Recherche und investigativen Journalismus fördern, Ideen austauschen und Menschen miteinander verbinden. Auch wollen wir gesellschaftspolitische Ansätze zur Überwindung von Gewalt und Konzepte zu transformativer Gerechtigkeit und autonomer Nachbarschaftsorganisation verbreiten. Dabei sollen konkrete Lösungen diskutiert werden, die an die Stelle von Polizei und Gefängnissen treten können und Antworten auf zwischenmenschliche Gewalt geben, die nicht auf “noch mehr Gewalt” basieren.

Beteiligt euch am PolizeiAbschaffen!?-Camp vom 26. bis 29. August.

Schaut auf Twitter unter dem #PolizeiAbschaffen.

Polizei Abschaffen! Eine Andere Welt ist möglich!

English:

Abolish the police! That’s not a fancy radical leftist idea, but demand in many places around the world backed by social movements and discussed as a legitimate perspective by a broad public and the media.

In the U.S., for example, there’s a growing intersectional movement fully aware that half-hearted reforms will not solve deeply entrenched racism and structural violence by the police. This movement questions the validity of reforms as well as the fundamental role police claiming for themselves in society. Slogans like „Abolish the police!“ or „Disarm, defund, disband!“ are common at Black Lives Matter protests across the country and are voiced not only by activists but also by academics.

That’s true for other countries, where the abolition of the police is currently being publicly called for and discussed. In the UK, trust in the police has reached a new low: 33-year-old Sarah Everard was allegedly abducted and murdered by a police officer. Brutal arrests at a vigil marking her death increased the perception that British police prefer to act violently against women rather than protect them from violence. Shouts of „Police do not protect us!“ have been around in the United Kingdom for some time, however.

In Hong Kong, police enjoyed unquestioned social trust until recently. They are now seen as a tool and symbol of an authoritarian dictatorship, and protesters are demanding, „Disband the police — now!“

In Nigeria, sustained protests under the slogan „Abolish SARS!“ led to the actual abolition of a publicly hated special police unit known for its relentless brutality.

This list could be continued. Only one thing is clear: Germany would not appear on it. „Abolish the police,“ this demand is considered outlandish at best and radical at worst here, and even unrealistic in left-wing political circles. In Germany, the police enjoy a positive perception and almost unrestricted social trust.

When keywords like police violence and racism are mentioned, people are quick to point to the United States. However, such problems do exist in Germany. From structural racism to right-wing extremism in the police force, inaction on sex crimes, criminalization of minorities, and deaths in police custody — problems that exist elsewhere are here, too. The difference is that no one talks about it here. That’s bad, and it also means that there are hardly any resources for victims of police violence; anyone who sues a police officer in Germany for assault, for example, is de facto always charged with a counter charge, and thus criminalized.

Germany is not an exception regarding police problems. Qosay Khalaf was killed by police officers this year. Many people know the name Oury Jalloh, who burned to death in a police station in 2005. But police do not only kill. Again and again, police officers are involved in right-wing extremist structures, in arms and ammunition trafficking, or in excessive violence.

The public, the media and researchers find it difficult to address this topic. Articles, especially in regional media, on police operations often read like the police press releases related to them.

There is a lack of independent voices in the political debate; when it comes to problems in the police force, one hears mainly about individual cases, but absolutely nothing about structural causes.

Does it really have to be this way? Couldn’t there also be a well-founded debate on these issues in Germany, instead of pretending that German police are unproblematic and above reproach? Isn’t it time to have a fundamental discussion about problems in the exercise of state power?

These questions and more are what the PolizeiAbschaffen! Camp will be about.

The PolizeiAbschaffen! Camp is intended to create an annual forum with the goal of finally establishing an informed debate about the role of the police in our society and creating a tangible vision of a world without police. The camp will provide opportunities for participants to discuss, network, share knowledge, and develop new alliances and concrete ideas.

This year, due to corona the camp will happen as a virtual conference: from August 26 to 29. Hopefully, from 2022 on, it will be a real-life action camp.

Welcome to the camp are researchers, activists & journalists, victims of racist police violence and everyone with an interest in the topic. We would like to create space for discourse, research, and investigative journalism.

We also want to spread socio-political approaches to overcoming violence and concepts of transformative justice and autonomous neighborhood organizing. We want to discuss concrete solutions that can take the place of police and prisons and provide answers to interpersonal violence that are not based on „more violence.“

Get involved in the PolizeiAbschaffen! camp from August 26-29.

Check it out on Twitter under the #PolizeiAbschaffen!

Abolish Police! Another world is possible!

]]>

]]>

Ich möchte eure – vor allem andere – Perspektiven dazu hören/lesen. DMs immer offen.

SPOILER: ein Copagandaministerium gibt es nicht wirklich. In diesem Text soll es auch nicht um Verschwörungstheorie gehen, sondern darum, wie sich Polizei positive Erzählungen und Sozialisierung reproduzieren und wie dies abolitionistischen Ansätzen im Weg steht.

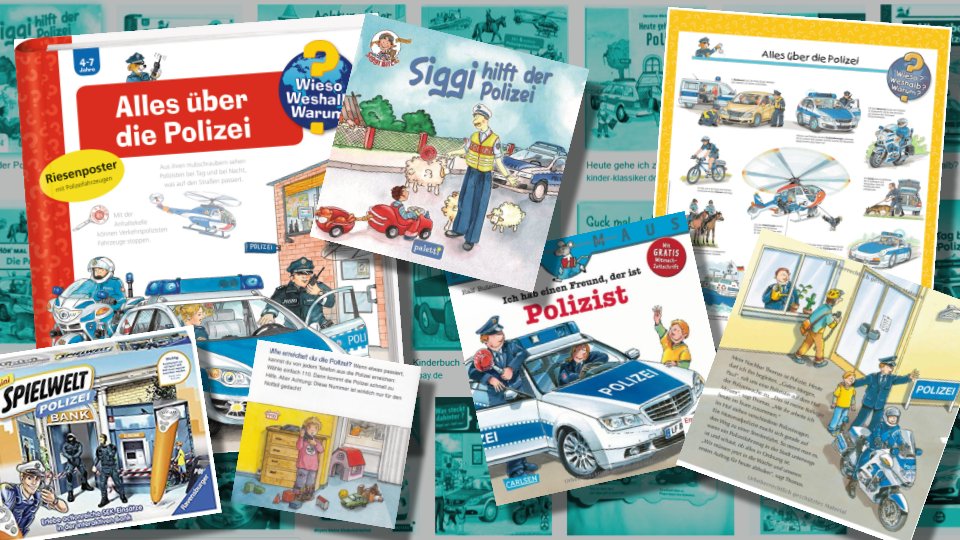

Was ist Copaganda? Das Wort ist die Kombination von Cop und Propaganda und beschreibt das Phänomen der verherrlichenden Darstellung von Polizist_innen in Nachrichten, Medien insgesamt und anderer Form. Der Begriff ist zwar neu, Copaganda hat es aber schon immer gegeben.

Warum ist Copaganda problematisch? Naja, um staatliche Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung zu überwinden, müssen wir lernen, als Gesellschaft und Communities mit Gewalt umzugehen. Copaganda vermittelt gerade das Gegenteil.

Schon im Kindesalter lernte ich: wenn du Gewalt siehst, halt dich raus, ruf die Polizei. So ergeht es vielen Menschen. Nicht der Umgang mit Gewalt wird gelernt, sondern Gewalt als individuelles Problem zu sehen, nicht als etwas was alle (in einer Gemeinschaft) angeht.

So wird nicht harmonisches Miteinander vermittelt, sondern gewaltvolle Machtverhältnisse. Außerdem enthält Copaganda gleichzeitig „Strafsozialisation“ und mit dem Konzept der Polizei wird immer wieder das Konzept einer strafenden Autorität vermittelt.

Dieses Konzept begegnet Kindern durchaus nicht nur inhaltlich, was das Spielzeug angeht, sondern auch in Erziehungsmethodik. Beispiel: Hausarrest und andere Strafen, die das Problem individualisieren und als „Strafe“ ein Schuldgefühl bei Kindern erzeugen sollen.

Es gibt Riot Cops von Playmobil, Spielzeug zu den verschiedensten Polizeieinheiten aus dem realen Leben und die unterschiedlichsten Kinderbuchtitel mit Polizeigeschichten. So wird das Konzept Polizei in der Gesellschaft von Anfang an zu etwas ganz normalen und guten.

CN Rassismus

Eins der bekanntesten und ältesten Kinderlieder ist eine Normalisierung von #RacialProfiling.

Und das geht dann später im Leben so weiter.

Der ARD-Tatort ist das beliebteste Erzählformat im deutschen Fernsehen – seit Jahren. Nach Nachrichten sind Krimis auf Platz zwei des nachgefragtesten Formats im Fernsehen.

Dazu kommt Social Media: Bundesweit betreiben Polizeibehörden unzählige Profile auf Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat…

Dadurch wird durch den medialen Mainstream ein bestimmtes Bild von Polizei gezeichnet. Infragestellen und Gerichtsbarkeit wird so erschwert, aber auch das Entstehen von gesellschaftlichen Alternativen zu staatlicher Gewalt.

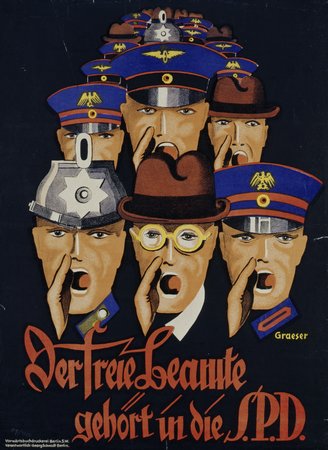

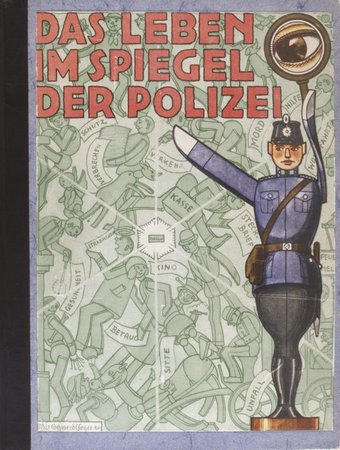

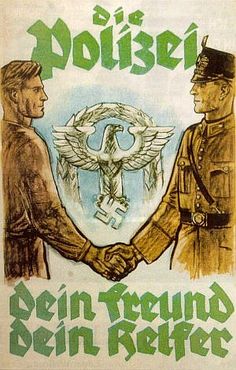

Noch ein paar weitere Beispiele aus der Geschichte (Weimarer Republik)

Kontinuitäten…

Drei Take-Aways, die mir wichtig sind, dass wir sie nicht nur unseren Kindern immer wieder sagen:

1. Polizei ist kein Job wie jeder andere

2. Es gab nicht immer schon Cops

3. Gewaltvolle und strafende Autoritäten haben einen Preis

Und passt auf euch auf – denn:

„Irgendjemand muss einfach verhaftet werden in einer Geschichte, in der die Polizei vorkommt.“

-Benjamin Blümchen

Falls ihr Hinweise oder Korrekturen hab, freue ich mich sehr. Auch an Copaganda im Kaiserreich und der frühen BRD wäre ich sehr interessiert.

]]>Copaganda ist überall in den Medien. Unter Kartoffeln ist vermutlich der sonntägliche Tatort am bekanntesten, aber auch Streaming-Firmen wie Netflix lassen das Konzept der „Krimi-Serie mit Polizei-Protagonist_in“ einfach nicht los.

Seit 2017 wird in britischer Produktion Marcella veröffentlicht. Obwohl es bereits sicherlich alle Good Cop, Bad Cop Kombis, alle verbeamteten Anti-Helden und noch mehr von-der-schiefen-Bahn-zum-Bullen Stories gab, sticht Marcella besonders unangenehm heraus.

Marcella – eine weiße cis Frau um die 40, braune Haare, trägt jede Folge eine andere Kombi aus Karo-Hemden unter Pullovern. Marcella traumatisiert, terrorisiert, verprügelt und schrammt nur haarscharf daran vorbei, jemanden zu ermorden.

Sie arbeitet für die Londoner Kriminalpolizei und ermittelt in der ersten Staffel nach einem Serienmörder, der besonders viele Femizide auf dem Gewissen hat. Auch privat hat Marcella ziemlich Stress: Ihr Mann will sich von ihr trennen, ihre Kinder finden sie eher scheiße und außerdem hat sie mit dissoziativen Episoden zu tun (in der ersten Staffel der Serie wird das nicht weiter pathologisiert oder benannt, aber ich denke die Beschreibung passt am ehesten.)

Sie hat außerdem enorme Wutausbrüche, die in ihre Aussetzer übergehen, und die oft so eskalieren, dass sie schon mal ihren Ex verprügelt und die Treppe runterwirft und mehrfach unsicher ist, ob sie währenddessen nicht vielleicht jemanden getötet hat.

Aber sie ist halt nur 1,65m groß, was kann da schon passieren – so der Tonus der Serie. Sie erzählt natürlich niemandem was davon und auch ihr Ex zieht keine Konsequenzen (außer kurz sauer sein am Telefon). Natürlich kann das was damit zu tun haben, dass er mindestens 1,5 Köpfe größer ist als sie, Schwarz, cis männlich – und sie halt weiß und bei den Bullen – aber die Serie entscheidet sich dagegen, dieses Machtgefälle oder den Fakt, dass extrem viele Cops in Beziehungen gewalttätig sind, weiter aufzugreifen. Ist ja nix passiert und ein paar Folgen später lässt er sich eh von ein paar Typen verkloppen, um „mal wieder was zu fühlen“.

Verharmlosung alá: Vielleicht war‘s genau das, was er mal gebraucht hat.

Rassismus alá: Schwarzen Männern kann man eh kaum wehtun, sie empfinden Schmerz anders und sind unkaputtbar.

Ihre Brutalität passt natürlich gut zu ihren Job.

Den größten Teil der ersten Staffel sitzt ein junger Mann, in U-Haft, Yann, der verdächtigt wird besagter Serienmörder zu sein.

Die Einschüchterungen und Schikane gehen schon bei der Verhaftung los: Yann wird abgeholt, ist sichtbar panisch und bekommt auf keine seiner Fragen eine Antwort.

Während seinem Verhör ist kein_e Anwält_in anwesend, Marcella benutzt alle Mittel der Manipulation um Yann zu verunsichern und einzuschüchtern. Alles in Suggestiv-Fragen: wir haben längst ein Bild von dir, was sich so schnell nicht mehr ändern wird, und die Wahrheit oder Yanns Rechte als Tatverdächtiger stören gerade nur.

Klar, zu einer guten Copaganda gehören Bullen, die ihren Job nicht hassen, sondern aus Überzeugung gegen „das Böse“ kämpfen. Weil staatliche Gewalt für viele mehr so ein Konzept ist, muss man, wenn man Polizist_innen als Individuen positiv darstellen will, ihnen besonders noble oder zugängliche Charaktereigenschaften geben. Zum Beispiel Leidenschaft. Marcella missbraucht nicht ihre Macht als Polizistin, nein, sie ist ein SO leidenschaftlich pro Rechtsstaat und anti Mord, dass es einfach mit ihr durchgeht. Kann doch jeder_m mal passieren. Außerdem ist sie ja auch eine Frau, da kann das auch als anti-patriarchales Zurückschlagen gesehen werden – oder nicht? Wer hat‘s schon mehr verdient als ein buchstäblicher Frauenmörder.

In der U-Haft geht es dann so richtig los: Marcella steht (augenscheinlich) stundenlang vor Yanns Zelle, starrt ihn unentwegt an und löst so schließlich eine Panikattacke bei ihm aus. Yann bricht zusammen, schreit und klingelt schließlich nach Hilfe – die Marcella natürlich nicht leistet – bis zwei andere Beamte angerannt kommen.

Die Szene ist damit zu Ende, dass Marcella mit undeutbarem Gesichtsausdruck vor der Tür der Zelle steht und seelenruhig zu sieht, wie vor ihr Yann in Todesangst mit ihren Kollegen ringt.

Niemand kommt je darauf zurück, was sie da eigentlich gemacht hat.

Ein paar Folgen später ändert sich der Hauptverdächtige, wodurch Yann entlastet wird – und wie auch sonst in allen Krimis wird die Polizeigewalt gegen ihn natürlich nicht noch mal aufgegriffen und schon gar nicht kritisch beleuchtet. Yann verschwindet aus der Serie und ward nie wieder gesehen. Wie auch – Yann ist jetzt ein Kollateralschaden, eine Nebenwirkung des staatlichen Sicherheitsverprechen.

Als Zuschauer_innen müssen wir uns damit zufrieden geben, dass Marcella diejenige ist, die ihn durch eine neue Erkenntnis entlastet, und seine Entlassung als Wiedergutmachung reicht.

Abstrakt mag das vielleicht noch okay sein, aber Yann wieder zum Subjekt werden zu lassen, sein Trauma als das solches zu bezeichnen oder vielleicht sogar zu zeigen, wie er aus dem Präsidium nach Hause humpelt, beim Anblick einer Politesse mit Herzrasen und schweißgebadet die Straßenseite wechselt, monatelang Albträume hat – das ginge zu weit.

Da wäre es zu offensichtlich, was eingesperrt und misshandelt werden hinterlässt. Dass „der Staat“ eben nicht irgendeine neutrale Kraft ist, sondern eben einzelne Menschen.

In Uniform. Mit Korpsgeist. Und bewaffnet.

—

Marcella geht relativ weit damit, Polizist_innen als fehlbare Menschen darzustellen, die es nicht immer schaffen, Privates und Berufliches zu trennen. Aber: egal wie viele Fehler sie machen, sie repräsentieren immer noch ein unfehlbares System. Der Zweck, „das Verbrechen“ zu bekämpfen heiligt die Mittel.

Das bedeutet: tatverdächtig sein entrechtet und entmenschlicht. Für die Zeit in Gewahrsam ist es Yanns komplette Identität und einziges Merkmal. Er wird verdächtigt, mehre Menschen ermordet zu haben – es wird impliziert, dass er eher ein Monster als ein Mensch ist und damit darf man ihn auch anders behandeln als alle anderen Menschen: mit äußerster Brutalität. Einer Brutalität, die über dem Gesetz steht – da Mörder_innen dieses ja schließlich auch nicht beachten und außerdem über der Moral stehen.

Die Polizei – dein Freund und Rächer.

—

Marcella existiert also antithetisch zu dem „Psychomördersadistenarschloch“, den sie jagt.

Er ist psychisch krank und damit unheilbar böse, ein Monster, auf das Menschenrechte nicht angewandt werden müssen.

Sie ist psychisch krank, also kann sie nichts dafür. Die Gewalt, die von ihr ausgeht ist dadurch nicht wirklich ihre und ihr formelles Verspechen, Gesetzeshüterin zu sein, wiegt schwerer als, you know, fast jemanden umzubringen.

]]>

Kamera filmt Cop-Auto

Copaganda, eine Zusammensetzung aus Cop und Propaganda, beschreibt das Phänomen einer völlig realitätsfernen, übertrieben positiven oder heroischen Darstellung der Polizei in Unterhaltungsmedien, auf social media oder den Nachrichten.

Dazu gehören zum Beispiel Zeitungsberichte über weiße Cops die Eiscreme mit Schwarzen Kindern teilen, während die halbe Welt sich organisiert um die Polizei abzuschaffen, und Filme oder Serien, deren Protagonist_innen für unterschiedliche staatliche Institutionen arbeiten und deren Autorität, Brutalität und direktes Ausüben struktureller, staatlicher Gewalt als „Menschen wie du und dich“ Narrative verharmlost werden.

Real oder fiktiv, rechts oder liberal-demokratisch

Grob lassen sich solche Stories, real oder fiktiv, ideologisch in rechts oder liberal-demokratisch einordnen.

Erstere haben ein fast schon fetischistisches Verhältnis zum weißen, cishet Bullen. Dieser ist hypermaskulin und entsprechend brutal. Die Mittel zum Zweck im vermeintlichen Kampf für die Gerechtigkeit werden relativ unverblümt dargestellt (prügeln, schießen, Psychoterror), die Betroffenen aber so objektiviert und dämonisiert, dass sein Verhalten ihnen gegenüber unproblematisch ist. Harte Gangster brauchen harte Bullen, die mit ihnen mithalten können, das Gesetz ist zu soft, eh nur im Weg und darf übertreten werden, wenn es um das große Ganze geht. Cops in rechten Darstellungen sind gleichzeitig Held_innen für das, was sie tun – aber falls sie es doch mal zu weit treiben nicht verantwortlich für ihre Taten, weil sie ja nur ihren Job machen.

Rechte Narrative beschreiben außerdem gerne, wie die Gesellschaft auf Grund der Politik den Bach runter geht und die Polizei sich als einzige dagegen stemmt. Ihre Rolle liegt damit eher außerhalb der Gesellschaft und steht über den Dingen.

Die andere Art fokussiert sich lieber auf den Aspekt der Polizei, der sie zur Notwendigkeit für „unser aller“ Sicherheit und Teil einer „bunten“, demokratischen Gesellschaft macht.

Polizist_innen (oder Staatsanwält_innen und Schließer_innen) werden individualisiert und zu normalen, fehlbaren Menschen gemacht, die genau so viel Mitleid und Empathie verdient haben wie die von ihnen Betroffenen. In den letzten Jahren ist es auch immer populärer geworden, unterschiedlichste Marginalisierte in diesen Berufsgruppen

Der Effekt: Die Cops leiden unter struktureller Diskriminierung genau so wie alle andern auch. Und außerdem ist ACAB homofeindlich, weil was ist mit dem Homo, der es trotz aller Hürden nach oben geschafft hat?! Und sexistisch eh, weil wer von Sexismus betroffen ist es in einem so hypermaskulinen Arbeitsumfeld besonders schwer hat. Hashtag Girl Power!

Auch in pro demokratischen, liberalen Produktionen gibt es natürlich Polizeigewalt. Diese ist aber weniger explizit, da traditionelle Machos eher selten sind oder nur als Antagonisten existieren.

Gewalt passiert auch nicht, weil Cops berechnend und brutal zurückschlagen (müssen), sondern weil ihre Gefühle mit ihnen durchgehen. Und was ist nachvollziehbarer als Stress bei der Lohnarbeit?

A few bad apples

Diese Form der Copaganda schafft es manchmal, Bullen für ihre Gewalt zu verurteilen, es bleibt aber bei Einzeltäter_innen und deren Charaktereigenschaften, „a few bad apples“, und ist selten ernstzunehmende Kritik.

Beide haben eine gewisse Staat-gegen-den-Staat Logik gemeinsam: entweder müssen die Bullen sich mit pro-Verbrechen, korrupten, vermeintlich zu linken Gesetzesmacher_innen herumplagen oder sie unterliegen selbst struktureller Diskriminierung, verkörpert durch andere Polizist_innen.

Beide finden tausend Ausreden für Polizeigewalt, priorisieren Bullenperspektiven über alles andere und verhindern den Fokus auf Betroffenen und Opfern von Polizeigewalt.

]]>Die rote blaue Linie

Die Geschichte der Thin Blue Line begann auf den Schlachtfeldern des Krim-Krieges. Und eigentlich war die Linie rot. Im Krim-Krieg kämpften seit 1853 Frankreich, Großbritannien und ab 1855 auch Sardinien-Piemont gegen Russland.

Schottische Infanteristen – in roten Uniformen – als erste Verteidigungslinie

Zu einem Zeitpunkt als die russische Kavallerie angriff, wurden schottische Infanteristen – in roten Uniformen – als erste Verteidigungslinie eingesetzt. Ihr Kommandant, Colin Campbell, stellte seine Männer entlang eines Hügels auf, nur zwei Soldaten tief anstatt der üblichen vier, und befahl ihnen, ihre Stellung mit allen Mitteln zu verteidigen. William H. Russell, Korrespondent der Times, schrieb hastig, als er zusah: „Die Russen rennen auf die Highlanders zu. Der Boden fliegt unter den Füßen ihrer Pferde; sie nehmen bei jedem Schritt Fahrt auf und rennen auf den dünnen roten Streifen zu, der mit einer Linie aus Stahl gekrönt ist (thin red streak topped with a line of steel).“

Die Hochländer feuerten, als sich die Russen näherten und verursachten auch Schaden. Aber der wahre Grund, warum sich die Russen zurückzogen, war, dass es so ungewöhnlich war, nur eine dünne Reihe von Soldaten dort zu haben – der russische Kommandant dachte, sie müssten eine viel größere Streitmacht hinter sich haben. Russells Beschreibung eines „dünnen roten Streifens, der mit einer Linie aus Stahl gekrönt ist“ wurde zu „dünner roter Linie“ (thin red line) abgekürzt und als Slogan für besondere Tapferkeit in der britischen Armee bekannt.

1881 ehrte der britische Maler Robert Gibb die Schlacht in seinem Gemälde „The Thin Red Line“, und 1892 erzählt Rudyard Kiplings Gedicht „Tommy“ von einer „thin red line of ‘eroes.“. Als Arthur Griffiths 1900 sein Buch The Thin Red Line veröffentlichte, waren die Worte längst zum Synonym militärischer Tapferkeit geworden.

Der erste relevante Hinweis auf die „dünne blaue Linie“ ist ein 1911 veröffentlichtes Gedicht von N.D. Anderson. Es ist beschreibt nicht Polizei, sondern Unionssoldaten während des US-Bürgerkriegs. So behielt die Wendung ihren militärischen Bezug auch als sie nach Amerika kam.

![]()

![]()

![]()

Den Bezug der blauen Linie zur Polizei stellt dann Bill Parker her, von 1950 bis 1966 berüchtigter Präsident des Los Angeles Police Department (LAPD) und glühender Anti-Kommunist. Parker war Katholik und lebte nach strengen konservativen Regeln. Er benutzte seine Position, um das LAPD zu loben und die Öffentlichkeit vor der kommunistischen Bedrohung und nachlässigen Moral zu warnen, die den Untergang der westlichen Zivilisation beschleunigen würde. Nur die Polizei könne die Demokratie und die soziale Ordnung aufrechterhalten.

Parker sah in der Polizei die „dünne blaue Linie“ (thin blue line), die die soziale Ordnung gegen die Kräfte des Verbrechens, des Kommunismus und der moralischen Korruption verteidigte. Das LAPD und die Polizisten in Amerika seien die einzige Kraft, die zwischen Zivilisation und Anarchie steht.

Parker erkannte zwar die Notwendigkeit an, die Bürgerrechte des Einzelnen zu respektieren und auch das Recht der Gesellschaft, Polizei zu kontrollieren, warnte jedoch davor, dass die organisierte Kriminalität davon profitieren würde, wenn die Polizei ihre Arbeit nicht uneingeschränkt verrichten könnte.

Parker starb 1966. Er hinterließ mit Thin Blue Line die Idee einer hoch militarisierten Polizei mit einer „Wir gegen Sie“-Mentalität“ und das Selbstbild des über den Bürger_innen stehenden Polizisten und schaffte mit der Thin Blue Line auch ein Bindeglied zwischen Polizei und bürgerlicher Pop-Kultur.

Das Oxford English Dictionary dokumentierte die Verwendung des Begriffs im Jahr 1962 durch die Sunday Times unter Bezugnahme auf die Anwesenheit der Polizei bei einer Anti-Atom-Demonstration.Thin Blue Line war auch der Titel einer Broschüre der Landesregierung von Massachusetts aus dem Jahr 1965, der sich auf die State Police bezog, und fand auch in Polizeiberichten des NYPD Verwendung. In den frühen 1970er Jahren hatte sich der Begriff landesweit verbreitet. Der Autor und Polizist Joseph Wambaugh half, den Begriff mit seinen Polizeiromanen in den 1970er und 1980er Jahren weiter bekannt zu machen. Errol Morris ‚1987er Dokumentarfilm The Thin Blue Line – über einen im Dienst getöteten Dallas-Polizisten – machte den Begriff populär.

Die Punisher-Version von Thin Blue Line auf einem Dienstfahrzeug der Eastern Kentucky Police, die auf der Vorstellung einer gnadenlos bestrafenden Law-and-Order-Macht beruht.

Faschistisch – die Polizei?

Heute erscheint Thin Blue Line auf T-Shirts, Aufnähern und Autoaufklebern und wird online als Meme für Strafverfolgungsbehörden verbreitet. Unternehmen wie Thin Blue Line USA verkaufen Merchandise für die Polizei und ihre Fans, einschließlich einer Flagge, die Amerika mit einer blauen Linie symbolisch in zwei Hälften teilt. „In beiden Versionen steht der schwarze Raum über der blauen Linie für Gesellschaft, Ordnung und Frieden, während der schwarze Raum darunter für Verbrechen, Anarchie und Chaos steht.” (the black space above the blue line represents society, order and peace, while the black below, crime, anarchy, and chaos.) heißt es auf der Website des Unternehmens. In zunehmendem Maß findet Thin Blue Line heute auch in Deutschland Verwendung, ohne das dabei über die problematische Signalwirkung und den militaristischen Ursprung der Symbolik reflektiert wird.

“ENDLICH! Ein ThinBlueLine Deutschland – Patch für alle Ordnungskräfte im föderalen Staat!” Image credit: Tribute Cop Car Germany.

Mit ThinBlueLine wird ein politisches Narrativ in Anschlag gebracht, das der Polizei eine elitäre Sonderrolle in der Gesellschaft einräumt. Zwar gibt es das für diverse andere Berufsgruppen auch, nur handelt es sich bei der Polizei um eine Gruppe mit besonderer Macht, nämlich dem staatlich sanktionierten Recht, bei der Ausübung ihrer Arbeit Gewalt einzusetzen. An diesem Punkt schließt sich der Kreis zur historischen Prägung des Begriffs ThinBlueLine und der Vorstellung Billie Parkers von einer “starken Polizei”, die entschlossen und ungehindert Recht und Gesetz in der Gesellschaft durchsetzt — wie heldenhafte Soldaten im Krieg an vorderster Front.

Es ist fragwürdig, ob ein derartiges Selbstverständnis in der Kriegsführung Platz hat. In einer modernen Zivilgesellschaft ist es aber in jedem Fall hochproblematisch, wenn öffentliche Sicherheitskräfte ihre Aufgabe als Verteidigung von gesetzestreue Bürgern gegen kriminelle Kräfte aller Art versteht. Die Symbolik und Rhetorik von Thin Blue Line beharren dabei auf einer vermeintlichen Gegnerschaft zwischen Menschen in unserer Gesellschaft, die praktisch realitätsfern ist und lediglich ein überhebliches Selbstverständnis der Polizei rechtfertigt. Die Ursachen von Verbrechen lassen sich durch simplifizierte “Gut-gegen-Böse”-Narrative wie Thin Blue Line allemal weder verstehen noch bekämpfen.

Die polarisierende Logik von Thin Blue Line geht in der Praxis mit der Kriminalisierung von Menschengruppen und Milieus einher. In den USA wird der Begriff und seine Symbolik von Black Lives Matter und anderen Kritikern verurteilt, die einen klaren Zusammenhang mit rassistisch motivierter Polizeigewalt und White Supremacy sehen. In Deutschland wird Thin Blue Line häufig im Zusammenspiel mit der Idee der “Polizeifamilie” und Begriffen wie “gegen jeden Extremismus“ verwendet, die dem Hufeisen-Modell entspringen, welches Links- und Rechtsextremes als zwei Seiten derselben Medaille präsentiert und somit antifaschistisches Engagement kriminalisiert. In den USA wie auch in Deutschland erfreut sich Thin Blue Line vor allem in rechten Kreisen hoher Beliebtheit.

Die Bedeutung und Ursprünge von Thin Blue Line sind somit offensichtlich problematisch. Die Menschen in dieser Gesellschaft brauchen keine Sicherheitsbehörden, deren Berufsethos jedem Polizisten Heldenstatus einräumt und besonderen Mut im Kampf gegen das Verbrechen attestiert. Als vermeintliche oder potentielle Gesetzesbrecher sind dabei vor allem Geflüchtete, Drogenkonsumenten, Wohnungslose, Sexarbeiter_innen, Menschen mit mentalen Vulnerabilitäten, BIPoC und andere Gruppen dem Risiko der Kriminalisierung ausgesetzt.

Es fällt schwer, die Symbolik von Thin Blue Line positiv auslegen und es stellt sich die Frage, warum sich Polizeikräfte weltweit ausgerechnet diesen Slogan im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fahne schreiben wollen.

Wenn dir gefällt, was du liest und du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das hier tun.

]]>