! Bitte keine Schafwollkleidung tragen !

Veranstaltungsort:

Helvti

Wildbachstrasse 2

8400 Winterthur

Kurze Einführung in die Strafkritik:

Die Logik der Strafe durchzieht unsere gesamte Gesellschaft. Sie ist essentieller Teil des Justiz- und Knastsystem und findet sich auch in Erziehung und selbst an vielen Stellen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen.

In diesem Workshop wollen wir uns gemeinsam damit beschäftigen, was wir unter Gerechtigkeit und Strafe verstehen. Es wird eine Einführung in die Historie und Logik des Prinzips Strafe geben. Und gemeinsam soll erarbeitet werden, wo diese überall zu finden ist und warum sie so tief in unserer Gesellschaft verankert und romantisiert ist. Schließlich wollen wir beginnen, die Logik der Strafe zu hinterfragen. Dabei wird auch das staatliche Strafen Thema sein und dessen Rolle in unserer Unterdrückung. Wir sehen dabei Strafe als systematische Leidzufügung im Namen der ‘Gerechtigkeit’ und als eine zentrale Ursache für Gewalt und Unterdrückung.

Wir wünschen uns eine Welt ohne Herrschaft. Das bedeutet auch eine Welt ohne Strafe. Wir wünschen uns Gemeinschaften, die sich von Zwang, Gehorsam und Unterordnung befreien und Alternativen zur Organisierung unseres Zusammenlebens suchen. Lasst uns gemeinsam erkunden, welche Wege es dorthin gibt.

Veranstalter*in

Das anarchistische Forum Winterthur organisiert monatlich eine Veranstaltung um anti-autoritäre Positionen sichtbarer zu machen. Offen für alle Interessierten, soll dort ein Raum des Kennenlernens und des Austausches entstehen. Grundsätzlich auf freier Spendenbasis finden jeden letzten Freitag eines Monats Veranstaltungen unterschiedlichster Art statt. Kontakt afw(ät)immerda.ch

um Ende von 2022 wollen wir die Gelegenheit nutzen, auf unser Jahr zurückzuschauen und einige Schlaglichter unserer Arbeit in diesem Jahr sichtbar zu machen.

Wir hatten in diesem Jahr die Gelegenheit, an verschiedenen tollen Anlässen Workshops zu geben, z.B. beim FLINTA Skillshare anlässlich des 10. Geburtstags der Besetzung im Hambacher Wald, im besetzten Dorf Lützerath, bei den Anarchismus-Tagen Potsdam, beim Anarchist Gathering Pinksterlanddagen (NL), dem AMS Camp im Schwarzwald, dem Klimacamp Augsburg, der Aktion Seebrücke, den Aktionstagen enough in Zürich, der Akademie der Radikal Sorgetragenden in Frankfurt a.M. und der (noch laufenden) Campaign Against Patriarchal Violence in Self-Organized Spaces in Berlin.

Außerdem sehr gefreut haben wir uns über die Einladungen von Cafem Dortmund, dem Sonntags Club Berlin, dem ROSA Infocafe Reutlingen, dem Café Wagner Jena und dem BDP Haus Bremen.

Auch waren wir in verschiedenen Uni-Kontexten aktiv, zum Beispiel am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Intersektionale Handlungsstrategien gegen Diskriminierung und Gewalt abseits von Staat und Polizei“ des AstA Bielefeld, des Consent Project an der University of Utrecht (NL) und der Kritischen O-Woche Alice Salomon Hochschule Berlin.

Einblicke in das Feld der Restorative Justice und Praxen in Deutschland waren uns im Rahmen des TOA Restorative Justice Fachtag 2022 möglich, wo wir die Gelegenheit hatten, Theorien und Praxen der Transformativen Gerechtigkeit einzubringen.

Darüber hinaus haben wir noch einmal so viele interne Workshops wie auch Einzel- und Gruppenberatungen, insbesondere im Kontext transformativer Arbeit, durchgeführt.

Im Rahmen der Vernetzung der Transformative Justice Practitioniers haben wir uns an zwei tollen Vernetzungstreffen im Mai und Oktober sowie vermehrt an neu entstehenden Vernetzungen zwischen Bildungsarbeitenden beteiligt.

Außerdem sind einige von uns fleißig an den Arbeiten am Handbuch Transformative Gerechtigkeit beteiligt. Dieses soll 2023 abgeschlossen werden.

Wir haben das Jahr auch genutzt, um uns fort- und weiterzubilden. So haben Leute etwa Mediationsausbildungen begonnen und auch Fortbildungen und Seminare zu Weißsein, zum Aspektrum – also den Spektren Asexualität und Aromantik, zu inter* sowie Körperarbeit besucht. Zu unseren nach außen getragenen Expertisen ist außerdem das Thema queere Perspektiven auf zwischenmenschliche Gewalt hinzugekommen.

Besonders gefreut haben wir uns, dass dieses Jahr der Fördertopf für machtkritische Bildung und Prozessbegleitung von politischen Gruppen an den Start gegangen ist, der niedrigschwellige Finanzierungsmöglichkeiten für wichtige Bildungs- und Beratungsarbeit anbietet und damit eine vorherige Leerstelle in unserer Organisierung gefüllt hat.

Auch gratulieren wir dem befreundeten Kollektiv Aurora zur Gründung in diesem Jahr. Mehr zu Aurora unter aurora.noblogs.org

Wir haben uns in diesem Jahr auch viel mit internen Prozessen befasst und hoffen, gestärkt und mit neuen Reflexionen ins neue Jahr 2023 zu starten.

Im neuen Jahr freuen wir uns, bestehende Verbindungen zu stärken, sowie auf Interesse an unseren bestehenden Angeboten, von Polizekritik über eine Einführung in Feminismus & Gender bis hin zum Thema Transformative Gerechtigkeit.

]]>Finden könnt ihr die Kampagne hier: https://www.firefund.net/umgaeng

Workshop und Zine Vorstellung zu Transformativer Gerechtigkeit. Wie können wir mit Gewalt umgehen ausserhalb von Polizei, Strafe und staatlichen Strukturen?

Awarenetz.ch und das ignite! Kollektiv haben eine neue Broschüre mit Diskussionsbeiträgen zu Transformativer Gerechtigkeit und Kollektiver Verantwortungsübernahme im Kontext von sexualisierter Gewalt, Rassismus und anderen Unterdrückungsformen veröffentlicht. Darin finden sich Texte zur Kritik des Bestehenden, Anregungen zur Reflektion eigener Privilegien und einem tieferen Verständnis von Herrschaftsverhältnissen, sowie praktische Tips, Checklisten und Werkzeuge für die konkrete Arbeit in Prozessen Transformativer Gerechtigkeit.

Ihr könnt dir Broschüre als Online-Leseversion oder in verschiedenen auch druckfähigen Formaten auf archive.org anschauen und herunterladen.

//Dauer: 3h // kein Einstiegsworkshop sondern weiterführend

Wir hatten bereits auf die sehr hörenswerte Podcastreihe dieses Jahr bei Radio Dreyeckland aufmerksam gemacht, nun gibt es die neue September-Folge zu Sexismus und Transfeindlichkeit bei der Polizei, die wir euch nochmal explizit empfehlen möchten.

In der Sendung werden die maskulinistische Binnenkultur innerhalb der Polizei, die Rolle patriarchaler Unterdrückung bei der Polizei seit deren Gründung und anhand der drei Beispiele Trans- und Queerfeindlichkeit, sexistische Einschüchterung von Aktivist*innen und die rassistische und patriarchale Polizierung von Sexarbeit. Hört mal rein:

Beitrag auf der RDL Seite oder zum direkt hier hören:

Hier mehr zur Podcast-Reihe:

Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze – Eine Podcastreihe

Rechte Chatgruppen in Deutschland, rassistische Polizeigewalt in den USA, die Diskussion um Racial Profiling – fast jede Woche dringen derzeit neue Artikel, Sendungen oder Podiumsdiskussionen an die Öffentlichkeit, welche verschiedene Aspekte der Polizei kritisch beleuchten. Auch wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben?

Für die Podcastreihe “Sicherheit für wen?!” sprechen wir mit Personen, die von Polizeigewalt betroffen sind, fragen bei Intitiativen, und ja, natürlich auch bei der Polizei nach Antworten.

Ab dem 19. Mai läuft jeden dritten Mittwoch des Monats um 20:00 bei Radio Dreyeckland eine Reihe, die einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und schließlich Alternativen zum Status Quo wirft.

In der ersten Folge dreht sich alles um die Ursprünge, also die Historie der Polizei.

Hört bei uns mehr zur Geschichte und Hintergründen polizeilicher Arbeit, zu lokalen Gruppen und Einzelpersonen aus Freiburg, die sich mit der Dokumentation und Aufarbeitung von Diskriminierung beschäftigen und Überlegungen zu Reformen und Alternativen.

Wir weisen hier auf eine aktuelle Umfrage zu Racial Profiling in Freiburg hin:

[English] https://www.survio.com/survey/d/C4M0H7R9K2P6Q4H1A

[Deutsch] https://www.survio.com/survey/d/W4P5M6O4F4P5N6M3X

Unter anderem erwarten euch Inputs zu den Themen

– Polizeihistorie

– Psychologie der Polizei

– Racial Profiling

– Transmisogynie und Sexismus

– Transformative Gerechtigkeit und Awareness

Unterstützt wird das Projekt von Demokratie Leben! und dem Amt für Migration und Integration der Stadt Freiburg

Falls ihr selbst etwas zum Thema beizutragen habt, in lokalen Projekten involviert seid oder Tipps für weitere Quellen und Interviewpartner*innen habt, dann meldet euch hier:

[email protected]

PGP-key

_________________________________________

Außerdem hier noch der Hinweis auf eine aktuelle Umfrage zu Racial Profiling in Freiburg:

[English] https://www.survio.com/survey/d/C4M0H7R9K2P6Q4H1A

[Deutsch] https://www.survio.com/survey/d/W4P5M6O4F4P5N6M3X

Heute beginnt die Internationale Woche der Solidarität für Anarchistische Gefangene.

Heute beginnt die Internationale Woche der Solidarität für Anarchistische Gefangene.

Das Einsperren von Menschen soll uns trennen, einschüchtern und mundtot machen. Lasst uns dem Staat und seinen Repressionsorganen einen Strich durch die Rechnung machen, indem wir uns gegen seine Repression verbünden, (auch) an der Repression, die wir erfahren, unsere Stärke spüren, unsere Analysen schärfen, Bündnisse und Freund*innenschaften stärken!

Wir denken in dieser Woche insbesondere an die Antifaschistin Lina, sowie Björn** und Ella*** aus dem Widerstand für den Danni im Herbst 2020, die sich seitdem in Haft befinden.

Dass unter den Eingesperrten so oft und zunehmend FLINTAs (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre Personen, trans Männer und Agender/Asexuelle Personen) sind, ist für uns kein Zufall; es spricht dafür, dass der Staat Angst vor starken FLINTAs und feministischer Organisierung hat und deren Erstarken – zu Recht – als Gefahr für sich identifiziert. Daher: Lasst uns umso mehr feministische Allianzen bilden, einander stärken und füreinander sorgen!

Nicht nur in deutschland, auch weltweit sitzen Anarchist*innen in den Knästen. Mithilfe der aktuellen Adressliste könnt ihr ihnen Briefe und teilweise auch Fotos oder mehr schicken.

Wie Briefe an Gefangene schreiben? Infos dazu gibt es zum Beispiel hier: https://archive.org/details/briefefaq

Weitere Gefangenenlisten zum Briefe schreiben:

- Internationale Gefangenenliste von Solidarity.International

- ABC Rhineland Gefangenenliste

- ABC Dresden Gefangenenliste

- ABC Leipzig Gefangenenliste

- ABC Wien Gefangenenliste

- Solidaritätswerkstatt Gefangeneliste

- ABC Berlin Gefangenenliste

- Denver ABC Gefangenenliste

- ABC New York Gefangenen Geburtstagskalender

- Political Prisoners list (de)

- Baskische Gefangene (fr, es)

Wir haben uns sehr gefreut, im April von der Freilassung auf Bewährung von Lisa, die mit dem Vorwurf, in Aachen eine Bank überfallen zu haben, in Spanien inhaftiert gewesen war, zu erfahren!

Unsere solidarischen Grüße und unsere Kraft gehen insbesondere an Thomas Mayer-Falk in die JVA Freiburg und an Andreas Krebs nach Italien.

Die Internationale Woche der Solidarität für Anarchistische Gefangene (aber natürlich auch jede andere Woche!) kann auch für Soli-Aktionen genutzt werden. Einige aus deutschland gibt es zum Beispiel schon hier anzusehen.

Mehr zur Knästen, Rassismus, der abolitionistischen Befreiungsbewegung u.v.m. findet ihr in unserer Materialsammlung.

Freiheit für alle Gefangenen!

*Post an Lina kann aktuell per Mail gesendet werden.

Alle Infos: https://freiheitfuerlina.noblogs.org/

**Post an Björn:

Björn + Nachname von der Antirepressionsgruppe erfragen

Justizvollzugsanstalt Rohrbach

Peter-Caesar-Allee 1, 55597 Wöllstein

Alle Infos: https://freethemall.blackblogs.org/gefangene/gefangener-mit-unklarem-namen/

***Post an Ella (UWP1) an:

JVA Preungesheim

JVA 3 z.H. UWP Eins

Obere Kreuzäckerstraße 4

60435 Frankfurt am Main

Alle Infos: https://freethemall.blackblogs.org/unbekannt/

Kontakt zu uns findet ihr auf awarenetz.ch und ignite.blackblogs.org

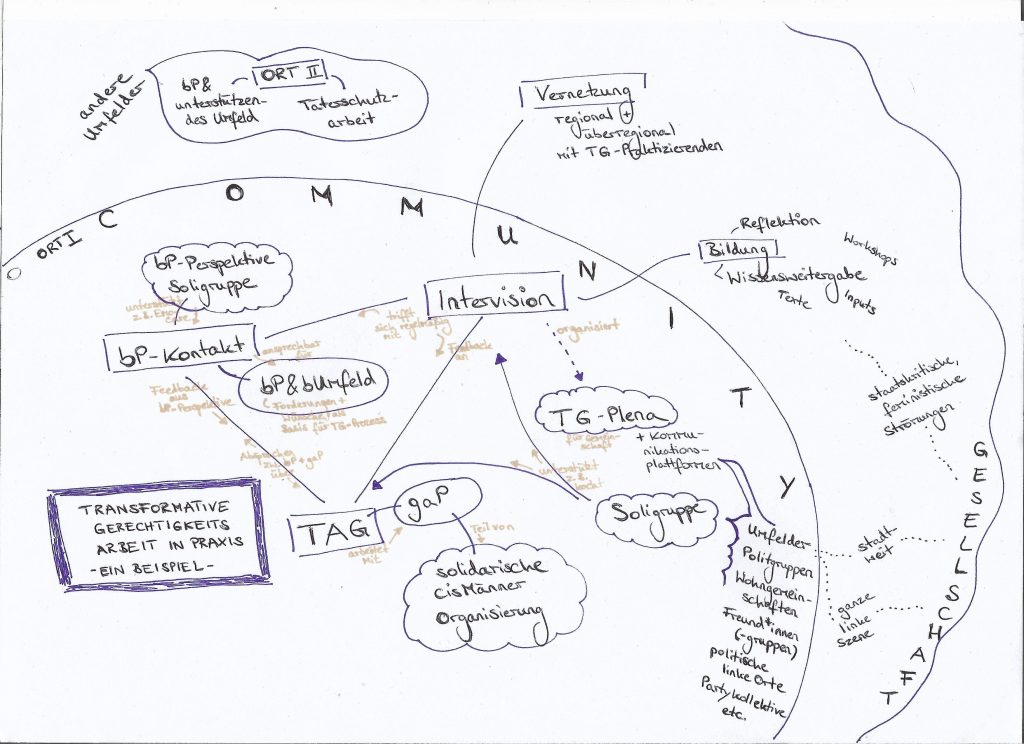

(Gemeinschaftliche) Umgänge mit sexualisierter Gewalt: ein Praxisbeispiel

Seit nun schon einem halben Jahr arbeiten wir in Freiburg im Breisgau (DE) Fälle sexualisierter Gewalt auf, welche durch eine gewaltausübende Person verübt wurden. In der letzten Veröffentlichung, welche ihr z.B. im Koraktor von Dezember 2020 oder auch bei barrikade.info (https://barrikade.info/article/3980) nachlesen könnt, sind wir viel darauf eingegangen, warum wir mit Transformativer Gerechtigkeit (TG) arbeiten und was das Konzept dahinter ist. Im nachfolgenden Text möchten wir nun näher beschreiben, wie wir dies konkret umsetzen und mit was für weiteren Fragestellungen und Auseinandersetzungen wir uns bei der Arbeit mit TG konfrontiert sehen. Wir, die Menschen, die diese Arbeit dabei gerade machen, beschreibt dabei etwa ein Dutzend Menschen aus feministischen, emanzipatorischen Kreisen in der Stadt und vor allem den sich überschneidenden Umfeldern von betroffenen Personen und der gewaltausübenden Person. Nach einem ersten Teil zur konkreten Entstehung des TG-Prozesses und der Struktur, stellen wir danach unsere Vorstellung von Definitions- und Handlungsmacht als zwei grundlegende Aspekte unserer Arbeit vor.

Kleines Abkürzungs-Lexikon

gaP: gewaltausübende Person

TAG: Transformative Arbeitsgruppe

bP: betroffene Personen

bUmfeld: betroffenes Umfeld

bP-K: betroffene Personen Kontakt

TG: Transformative Gerechtigkeit

FLINTA*: nicht cis-Männer

Die Struktur und deren Entstehung

Die Information, dass von einer Person (im Nachfolgenden gaP genannt) sexualisierte Gewalt ausgeübt wurde, haben ein, zwei Personen – nach Zustimmung von den ihnen bekannten betroffenen Personen – an mehrere Leute in unseren Umfeldern herangetragen. Dies war der Startschuss des Prozesses, in dem wir jetzt gerade versuchen die betroffenen Personen (bP), sowie das betroffene Umfeld (bU) zu unterstützen und auf der anderen Seite mit der gaP das Geschehene aufzuarbeiten, sowie das Ganze als Lernprozess von allen in unserer Community zu sehen und von dieser nicht abzukoppeln.

Nachdem verstreut Leute davon erfahren haben, blieb es leider an Einzelpersonen (viele davon FLINTA*) hängen, die Information größerflächig und überlegt an das persönliche und politische Umfeld der gaP heranzutragen. Ein transparenter und sensibler Umgang mit solchen Informationen sollte unnötige Gerüchten vorbeugen, Menschen für die Thematik sensibilisieren und dem allgemeinen, gesellschaftlichen Umgang mit solchen Benennungen entgegenwirken – nämlich die gaP nicht durch Verschweigen der Benennungen aus ihrer Verantwortung zu ziehen (Täter*innenschutz begehen) und betroffenen Personen ihre Erfahrung nicht abzusprechen, sondern ihnen glauben und sie unterstützen. Außerdem war zu dem Zeitpunkt noch völlig offen, ob noch mehr Personen betroffen sind bzw. war uns wichtig, betroffenen Personen eine Möglichkeit zu geben, Unterstützung aus der Community zu erfahren bzw. sich die Informationen zu den Benennungen einzuholen. In diesem Chaos und Stress hat es knapp über einen Monat gedauert bis sich eine handvoll Menschen als Initiierungsgruppe zusammengetan haben, um einen Überblick über die Informationsweitergabe, die Bedürfnisse von betroffenen Personen und die Situation der gaP zu bekommen. Aus dieser Gruppe heraus wurde sich eine Grundstruktur für einen TG-Prozess überlegt, welcher von betroffenen Personen befürwortet worden war, sowie Menschen für die damit verbundenen Aufgaben gesucht. Außerdem nahm diese Initiierungsgruppe sich Kommunikation mit, Ansprechbarkeit für und Organisierung von Treffen für die Umfelder und Beteiligten zur Aufgabe. Bei diesen ersten TG-Plena, zu denen die gaP explizit nicht eingeladen wurde, wurden Informationen zu TG generell und zu diesem Fall speziell geteilt, Updates verbreitet, Raum für Fragen geöffnet, sowie Forderungen und Bedürfnisse aus der Community, insbesondere von betroffenen Personen, erfragt und versucht die anfallenden Aufgaben zu verteilen. Die Suche nach Menschen für die jeweiligen Gruppen der TG-Arbeit hat mehrere Wochen und mehrere, zu dem Zeitpunkt wöchentlich stattfindende TG-Plena gebraucht.

Es wurde ein Termin festgelegt, der auf zwei Monate nach Bekanntwerden der Gewalt gesetzt wurde, um den formalen Beginn der TG-Arbeit zu symbolisieren und die erste Initiierungs- und Informierenphase damit klar zu beenden. Ziel dieses Datums war es auch die Initiierungsgruppe auflösen zu können und die Arbeit damit langfristig auf mehr selbstgewähltes als plötzlich spontan notwendiges Engagement zu legen und keine zentrale Anlaufstelle in der Struktur zu behalten, also Hierarchien zu vermeiden. Bis zu den Treffen wurde versucht alle potenziell betroffenen Personen und Menschen in den direkten Umfeldern über die Gewaltbenennungen und Beginn einer Aufarbeitung zu informieren, um eventuell weitere betroffene Personen die Möglichkeit zu geben, sich mit Forderungen und Wünschen an den Prozess wenden zu können und die Bedürfnisse von bP, betroffenem Umfeld und der Community abzuklären. Dies erwies sich als wichtiger Schritt, da auf diese Weise weitere betroffene Personen Kontakt aufnehmen konnten und bP und betroffenes Umfeld Wünsche und Forderungen stellen konnten, bevor der Rahmen des Prozesses konkret ausformuliert worden war.

Zu dem Termin, an dem der formale Beginn der TG-Arbeit angedacht war, bereitete die Initiierungsgruppe ein moderiertes / mediiertes Gespräch mit festen Ablauf vor. Dabei war das Ziel die bisher bekannten Benennungen durch bP zusammenzufassen, die Forderungen und Wünsche von bP und betroffenem Umfeld zu klären, die Prozess-Struktur (welche Gruppen gibt es und wie sind deren Aufgaben und Zusammenarbeit strukturiert) zu klären und dann die konkrete Arbeit in den Gruppen strukturiert mit festen Absprachen zu beginnen. Der grobe Ablauf des Gespräches ist im Anhang an diesen Text und auf archive.org [https://archive.org/details/initiierungstreffen-ablauf].

An dem Treffen nahmen Menschen teil, die sich die Arbeit mit der gaP vorstellen konnten, Menschen, die sich zur Intervisionsgruppe (später erklärt) zusammenschlossen, eine Ansprechperson für die Communtiy-Arbeit und die gaP selbst. Dabei waren vor dem Treffen die aktuellen Benennungen, Forderungen und Wünsche von betroffenen Personen und Umfeld – vom gerade entstehenden betroffene Personen-Kontakt zusammengetragen – eingeholt worden und der Verlauf des Treffens abgeklärt. Bei dem Treffen wurden auch die Ziele und Ideen der gaP für den TG-Prozess, sowie deren Version der Benennungen protokolliert, um damit später in der Aufarbeitung eine Basis zu haben.

Auch als die Struktur dann grob stand, war es sehr viel Organisatorisches zu klären, ehe inhaltlich in dem Prozess gearbeitet werden konnte.

Im Zentrum des Prozessen stehen drei Gruppen, während es aber auch noch mehrere weitere Gruppen darum herum gibt:

1. Einmal gibt es die „bP-Kontakt“-Gruppe (bP-K), welche mit den betroffenen Personen und dem betroffen Umfeld im Austausch steht und die deren Forderungen und Wünsche in den Prozess trägt und Feedback aus Perspektive der betroffenen Personen an die Arbeit der „Transformative Arbeits Gruppe“ (TAG) weiterleitet.

2. Dann gibt es die „Transformative Arbeits Gruppe“ (TAG), welche mit der gaP die Fälle sexualisierter Gewalt aufarbeitet und guckt, dass Absprachen eingehalten werden und die außerdem die Perspekive der gaP in dem Prozess vertreten, also z.B. inwieweit es funktionieren kann, dass die gaP weiter ein Teil der Gemeinschaft bleiben kann, während die Bedürfnisse von betroffenen Personen respektiert werden. Außerdem reflektiert die TAG mit der gaP deren Verhaltensmuster, damit in Zukunft keine Grenzüberschreitungen mehr stattfinden.

3. Die dritte Hauptgruppe in dem Prozess ist die „Intervision“ (Intervis), welche sich irgendwo in der Mitte zwischen allen Gruppen versteht und versucht den Überblick zu behalten, den Prozess generell zu reflektieren, sich mehr in verschiedene Spannungsfelder von TG rein zu arbeiten und die gewonnenen Erkenntnisse in den Prozess rein zu tragen, sowie zu versuchen die Gemeinschaft drum herum nicht aus den Augen zu verlieren und mit regelmäßigen TG-Plena den Prozess so transparent wie möglich zu gestalten. Auch vernetzt sich die Intervis mit anderen Gruppen, die zu TG arbeiten und schaut, wie das Thema mehr in die Gesellschaft generell getragen werden kann.

Intervision ist angelehnt an Supervision, aber weniger hierarchisch gedacht (super = von oben). Supervision wird in der Psychologie und in Organisationen verwendet, um gegenseitige (fachliche) Beratung, Klärung von Konflikten, Reflektion und Thematisierung von zwischenmenschlichen Dynamiken zu ermöglichen. Wir benutzen den Begriff Intervision für eine Gruppe, die innerhalb des TG Prozesses Raum bieten soll, um regelmäßig im Prozess einen Blick über den Tellerrand zu erlangen, eine intersektionale feministische Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren und innerhalb der Beteiligten Dynamiken, Care-Bedürfnisse und Arbeitsverteilung, etc. sichtbar und besprechbar zu machen. Konkret passiert das in regelmäßigen Treffen mit der TAG und bP-Kontakt, bei denen gemeinsam das aktuelle Geschehen besprochen wird und längerfristige Ziele entwickelt und geprüft werden. Zudem kann inhaltlichen Diskussionen Raum gegeben werden und eventuell entstehende Probleme (Überarbeitung, Überfokussierung auf gaP, bP Vernachläsigung, …) gemeinsam besprochen und nach Umgängen und Lösungen gesucht werden.

Drum herum gibt es dann noch eine Soligruppe für die bP-Perspektive, welche betroffene Personen und den bP-Kontakt bei Bedarf mit Emo- und Care-Arbeit unterstützt, außerdem eine generelle Soligruppe, welche den Prozess z.B. dadurch unterstützt, indem bei Plena von einzelnen Gruppen Essen gekocht wird, Räume organisiert werden, etc. und somit der Prozess gemeinschaftlicher mitgetragen werden kann, auch wenn vielleicht nicht alle Lust haben sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Außerdem gibt es eine solidarische Organisierung von cis Männern, bei der auch die gaP ein Teil der Gruppe ist und die sich kritisch mit ihrer eigenen Männlichkeit und patriarchalen Sozialisierung auseinandersetzen. Da es in diesem konkreten Beispiel auch betroffene Personen an einem anderen Ort gibt, gibt es an diesem anderen Ort außerdem eine informelle Struktur, die betroffene Personen unterstützt und eine Gruppe, die sich mit an diesem Ort erfolgten Täter*innenschutz auseinandersetzt.

Bei der Entstehung des TG-Prozesses und der Entwicklung der Struktur standen und stehen für uns eine Zentrierung betroffener Personen im Fokus. Dies gilt auch für die inhaltliche Arbeit. Dabei bieten uns die Konzepte Definitionsmacht und Handlungsmacht zwei grundsätzliche Werkzeuge, an denen wir uns in der alltäglichen Arbeit orientieren.

Wir arbeiten nicht nur mit Definitionsmacht – betroffene Personen zentriert und herrschaftskritisch arbeiten

Unser kollektiver Umgang mit sexualisierter Gewalt ist zuallererst auf betroffene Personen und ihre Perspektive ausgerichtet. Das heißt, dass wir die Definition betroffener Personen zu dem, was diese als Grenzüberschreitung, sexualisierte Gewalt etc. erlebt haben, nicht hinterfragen, anzweifeln oder bagatellisieren/kleinreden. Das heißt auch, dass ob du betroffen bist oder nicht, du allein entscheidest. Diese Definitionsmacht (DefMa) spielt eine wichtige Rolle in der Aufarbeitung der Gewalthandlungen der gewaltausübenden Person in der TAG, aber ist auch ein feministischer Grundpfeiler, der Entscheidungen und Prioritäten in unserem TG-Prozess generell prägt. Das Konzept wurde in jahrzentelangen feministischen Kämpfen als Antwort auf Rape Culture und dem Anzweifeln und Nicht-Zuhören gegenüber betroffenen Personen, entwickelt und ist daher eine wichtige solidarische Antwort im Umgang mit vor allem sexualisierter und intimer Gewalt.

Doch aus diesem Konzept folgt noch mehr, denn wenn betroffene Personen eine Grenzüberschreitung benannt haben (DefMa), besitzen sie auch eine Handlungsmacht (HaMa). Das soll den Umgang mit Konsequenzen eines sexualisierten Übergriffs beschreiben, bei dem bP z.B. von der gaP fordern können, keinen Kontakt mehr aufzunehmen, sich in bestimmten kollektiven Räumen (für einen bestimmten Zeitraum oder allgemein) nicht mehr aufzuhalten oder einen Aufarbeitungsprozess zu starten. HaMa beschreibt aber auch, dass (nicht wie bei DefMa) diese Forderungen und Wünsche solidarisch-kritisch diskutiert und hinterfragt werden können. Hier spielt Intersektionalität, also das Mitdenken von verschiedensten (Mehrfach-)Diskriminierungen und Positionierungen der Beteiligten, sowie die Verteilung von Ressourcen und Machtverhältnissen mit rein. Wenn beispielsweise die gaP finanziell sehr schlecht da steht, sollte das bei der Frage zu finanziellen Forderungen mitgedacht werden, genauso wie auch Forderung an eine gaP nicht transfeindliche oder rassistische Gewalt (re)produzieren sollte.

Wir müssen also nicht alles gut finden, was bP fordern oder wollen, handeln letzteren gegenüber aber solidarisch und versuchen ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Diese Zentrierung heißt auch, dass ohne die Zustimmung der bP nicht gehandelt wird, z.B. Informationen veröffentlicht werden, keine Leute die gaP konfrontieren, ohne dass bP das wollen, etc.

Wir respektieren Entscheidungen, die bP selbst betreffen, z.B. inwiefern sich bP in einem Aufarbeitungsprozess beteiligen wollen, und versuchen sie nicht zu bevormunden – denn bP wissen selbst am besten, was sie brauchen. Betroffenheit kann sehr unterschiedlich aussehen. Um diese Formen besser unterscheiden zu können, sprechen wir z.B. auch von betroffenen Umfeldern oder Co-Betroffenheit. Ersteres beschreibt, dass auch wenn du von der gaP selber keinen Übergriff erfahren hast, du dich als Teil des sozialen Umfelds betroffen fühlen kannst und beispielsweise die gaP erst mal nicht mehr sehen willst. Co-Betroffenheit soll heißen, dass du z.B. als Mitbewohni in einem Fall von häuslicher Gewalt in deiner WG auch betroffen sein kannst, du aber nicht die zentrale Person für den weiteren Umgang mit der Situation bist, sondern eben mit-betroffen.

Beim staatlichen und gesellschaftliche Umgang mit sexualisierter Gewalt hat sich leider wenig geändert. Der juristische Weg bei intimer Gewalt steht vielen nicht offen (z.B. wegen prekärem Aufenthaltstitel, ..) und bringt den betroffenen Personen meist vor allem retraumatisierende Erlebnisse bei Polizei und Justiz. Und auch wenn es zu einer (extrem seltenen) Verurteilung kommt, stehen dabei nicht die Bedürfnisse betroffener Personen im Fokus, sondern das staatliche Strafprinzip. Aus diesem Grund wollen wir bei unseren Umgängen mit zwischenmenschlicher Gewalt das Absprechen von Glaubwürdigkeit verhindern durch das Prinzip von DefMa bei Benennungen, die Bedürfnisse, Handlungsmacht, Sicherheit und Empowerment von betroffenen Personen in den Fokus stellen, statt einer veralteten Straflogik zu folgen, die nicht in der Lage ist und auch nicht dafür gemacht, patriarchale Strukturen in Staat und Gesellschaft zu ändern oder das Verhalten gewaltausübender Person zu transformieren.

Es ist ein langer Weg, wenn wir patriarchale Gewalt überwinden wollen. Aber es ist nicht zu versuchen, oder dem Staat zu überlassen, bedeutet die Kompliz*innenschaft mit einem patriarchalen und rassistischen System. Wir wollen Handeln und verantwortungsvollere Gemeinschaften aufbauen, macht mit!

![]() einige Menschen aus der TG Arbeit in Freiburg, April 2021

einige Menschen aus der TG Arbeit in Freiburg, April 2021

Anhang

a) Weiteres Material von uns zu dem Text:

![]() Mediiertes Gespräch für Beginn TG-Prozess: https://archive.org/details/initiierungstreffen-ablauf

Mediiertes Gespräch für Beginn TG-Prozess: https://archive.org/details/initiierungstreffen-ablauf

![]() Modellverlauf abstrahiert, Grafik: https://archive.org/details/tg-struktur-grafik

Modellverlauf abstrahiert, Grafik: https://archive.org/details/tg-struktur-grafik

b) Weitere Informationen:

![]() Texte zu Definitionsmacht, z.B. defma.blogsport.de, http://evibes.blogsport.de/2014/11/18/wir-arbeiten-nicht-mit-definitionsmacht/

Texte zu Definitionsmacht, z.B. defma.blogsport.de, http://evibes.blogsport.de/2014/11/18/wir-arbeiten-nicht-mit-definitionsmacht/

![]() Aktuelles Zine zu TG: Painapple Zine, https://archive.org/details/painappleready04

Aktuelles Zine zu TG: Painapple Zine, https://archive.org/details/painappleready04

![]() transformativejustice.eu

transformativejustice.eu

![]() ignite.blackblogs.org/material

ignite.blackblogs.org/material

![]() anarchistsfromtheblock.blackblogs.org

anarchistsfromtheblock.blackblogs.org

![]() awarenetz.ch

awarenetz.ch

c) Kontaktmöglichkeiten:

Es gibt eine allgemeine Kontaktemail, an die ihr Fragen und Hinweise schreiben könnt (schreibt gerne verschlüsselt, wenn‘s nicht geht auch okay): transform_freiburg[at]immerda[Punkt]ch

PGP-Fingerprint: E10F 3B18 D762 CCBE A3C9 5780 AB8C 55B7 ED3B 0D7E

Außerdem können sich betroffene Personen, betroffene Umfelder (und die, die sich nicht sicher sind) an folgende Email wenden (schreibt gerne verschlüsselt, wenn‘s nicht geht auch okay):

blau-beere-n[at]riseup[Punkt]net

PGP- Fingerprint: EF3C 103C 52EE 09A3 C4BF 3596 F292 4040 BEBD 8B18

Nachdem wir mit einem Interview schon bei der ersten Folge des Podcasts dabei waren (zur Folge geht’s hier), würden wir gerne auch allgemein auf die kommenden wunderbaren Folgen aufmerksam machen. Hört mal rein!

Hier mehr zur Podcast-Reihe:

Rechte Chatgruppen in Deutschland, rassistische Polizeigewalt in den USA, die Diskussion um Racial Profiling – fast jede Woche dringen derzeit neue Artikel, Sendungen oder Podiumsdiskussionen an die Öffentlichkeit, welche verschiedene Aspekte der Polizei kritisch beleuchten. Auch wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben?

Für die Podcastreihe “Sicherheit für wen?!” sprechen wir mit Personen, die von Polizeigewalt betroffen sind, fragen bei Intitiativen, und ja, natürlich auch bei der Polizei nach Antworten.

Ab dem 19. Mai läuft jeden dritten Mittwoch des Monats um 20:00 bei Radio Dreyeckland eine Reihe, die einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und schließlich Alternativen zum Status Quo wirft.

In der ersten Folge dreht sich alles um die Ursprünge, also die Historie der Polizei. Hört bei uns mehr zur Geschichte und Hintergründen polizeilicher Arbeit, zu lokalen Gruppen und Einzelpersonen aus Freiburg, die sich mit der Dokumentation und Aufarbeitung von Diskriminierung beschäftigen und Überlegungen zu Reformen und Alternativen.

Unter anderem erwarten euch Inputs zu den Themen

– Polizeihistorie

– Psychologie der Polizei

– Racial Profiling

– Transmisogynie und Sexismus

– Transformative Gerechtigkeit und Awareness

Falls ihr selbst etwas zum Thema beizutragen habt, in lokalen Projekten involviert seid oder Tipps für weitere Quellen und Interviewpartner*innen habt, dann meldet euch hier:

[email protected]

PGP-key

_________________________________________

Außerdem hier noch der Hinweis auf eine aktuelle Umfrage zu Racial Profiling in Freiburg:

[English] https://www.survio.com/survey/d/C4M0H7R9K2P6Q4H1A

[Deutsch] https://www.survio.com/survey/d/W4P5M6O4F4P5N6M3X