Plötzlich knickte mein Fuß weg. Kurz vor der Geburt meines Sohnes war ich über den Sportplatz gelaufen und dabei ungünstig aufgekommen. Mein Fußgelenk schmerzte, nicht viel, nur beim Auftreten tat es weh. Ich wurde wütend. „Man, jetzt kannst du dein eigenes Kind nicht mehr beschützen!“, dachte ich. „Das kann doch nicht wahr sein, dass du nicht auf dich aufpassen kannst! Wie konnte dir das passieren!“ Nach der Wut kam die Panik: Aufpassen war das Wichtigste, was ich in meiner Kindheit und Jugend gelernt hatte.

Im Jahr 1992 bin ich sieben Jahre alt und starre auf den Fernsehbildschirm. Es zeigt ein Hochhaus in Flammen. Ich verstehe nicht. Ich ahne nur, dass es eine ernste Situation sein muss. Meine Eltern sind ganz still. „Jetzt wollen sie uns umbringen!“, stottert mein Vater schließlich. Dem Tod, dachten sie, waren sie eigentlich schon entflohen: In den siebziger Jahren waren sie vor dem Vietnamkrieg in einem winzigen Fischerboot auf das offene Meer geflüchtet. Nach einer langen Odyssee waren sie letztlich nach Deutschland gekommen, in einen kleinen Ort in der Eifel. Von dort aus sehen sie nun zu, wie Hunderte Neonazis und Tausende Anwohner in Rostock-Lichtenhagen eine Erstaufnahmestelle für Asylbewerber und einen Wohnblock vietnamesischer Vertragsarbeiter belagern. Brandsätze fliegen auf das Sonnenblumenhaus und auf dem Höhepunkt des Pogroms zieht sich die Polizei teilweise vollständig zurück.

Mit Metallknüppeln gegen Nazis

Nach den Nachrichten sagt mein Vater, er müsse mir im Esszimmer etwas beibringen. Er fragt mich, ob ich ihm vertrauen würde. Ich bejahe und wir gehen rüber. Dort packt er mich. Ich müsse mich befreien, ruft er. „Ich kann nicht!“, rufe ich zurück. Ich strample, aber ich habe keine Chance gegen seine Kraft. Mein Vater schreit mir ins Gesicht: „Ich bin noch lieb zu dir, aber der Nazi wird dich umbringen!“ Ich schreie nun auch, sage, dass er mich loslassen soll. Entgeistert kommt meine Mutter dazu und fordert, dass er den Griff lösen soll. „Wir müssen ihm aber beibringen, stark zu sein!“, entgegnet mein Vater. „Insbesondere, wenn sie kommen! Wenn wir zu sanft zu ihm sind, wird er sich nie verteidigen können!“, sagt er. „Wir sind aber nicht mehr im Krieg!“, erwidert meine Mutter aufgebracht. „Der Krieg ist vorbei! Hör auf!“ Widerwillig lässt er los.

In den nächsten Tagen kommt mein Vater mit Starkstromleitungen nach Hause. Sie waren in kurze Stücke geschnitten. „Guck einmal! Die sind wie richtige Knüppel mit Metallkern!“, sagt er und zeigt sie stolz meinen zwei älteren Geschwistern und mir. „Wenn Leute uns jetzt angreifen oder ausrauben wollen, dann können wir uns verteidigen!“ Noch an demselben Abend bringt er uns bei, wie wir die Knüppel im Ernstfall anwenden sollen.

Eier und Hundescheiße

Noch in derselben Nacht weckt uns lautes Hupen. „Deutschland den Deutschen!“, grölen ein paar Männer draußen. „Ausländer raus!“ Ich renne ins Wohnzimmer, dort stehen meine Eltern wie versteinert am Fenster. Mein Vater hat einen der neuen Knüppel in der Hand. Ich bin zu erschrocken, um meinen eigenen Knüppel zu holen. „Was soll ich machen?“, frage ich. Sie antworten nicht. Ich frage noch einmal, wieder antworten meine Eltern nicht. Nach gefühlt stundenlangen Minuten ziehen die Männer wieder fort. Ich stehe im Wohnzimmer und wünsche mir, mich nie mehr schwach fühlen zu müssen.

Es sollte nicht der einzige nächtliche Übergriff bleiben. An manchen Morgen klebten Eier an unserer Hauswand oder Hundescheiße. Unbekannte hatten sie dorthin hingeschmiert. Meine Eltern säuberten die Wand am nächsten Tag wieder. Auch Steine schmissen die Leute. Auf jeden Knall folgten Gelächter und schnelle, leiser werdende Schritte. Manchmal versuchte ich aus Wut hinterherzulaufen, aber ich war zu langsam.

Im Jahr 1998 bin ich 13 Jahre alt und stehe auf dem Schulhof. Fünf Mitschüler, alle wesentlich größer als ich, umzingeln mich. „Wo haste denn deine Jeans geholt?“, fragt einer. Ich verstehe die Frage nicht. „Bei C&A!“, antworte ich. „Nene, beim Viet Cong, Japse! Da kauft ihr doch alle ein, ihr Scheißjapsen! Hört ma’ her Leute, der Japse hat Jeans vom Viet Cong!“ Dann laufen sie auf mich zu. Einer erwischt mich am Arm, aber ich kann mich losreißen. Ich laufe so schnell ich kann weg, aber ich stolpere und meine Jeans zerreißt. Ein Junge setzt sich auf meinen Rücken und hält mich fest. „Jetzt bin ich tot!“, denke ich. „Gleich werden sie mich zu Tode prügeln.“ Dann kommt die Pausenaufsicht und die Jungs rennen weg.

„Rassismus gibt es in Deutschland nicht mehr“

Am nächsten Tag sitze ich mit meinen Eltern beim Klassenlehrer. Er sagt, dass er mit allen geredet habe und dass es allen leid tue. „Es sind halt Jungs, die sich ausprobieren müssen. Das ist ganz normal in diesem Alter“, sagt er. „Das ist Rassismus„, sagen meine Eltern. Das Wort kannten sie gut, sie sahen ja die Nachrichten. Mein Lehrer sieht das anders: „Rassismus! Rassismus gibt es in Deutschland nicht mehr. Das war ein Problem von früher. Ich verstehe ja, dass Sie nicht aus Deutschland kommen und das daher nicht verstehen können. Aber das, was passiert ist, das hat nichts mit Rassismus zu tun.“

Im Auto wiederholt mein Vater seine Forderung, ich müsse mich besser verteidigen lernen: „Wenn die anderen größer sind als du, dann musst du schneller sein.“ Diesmal pflichtet ihm auch meine Mutter bei.

Zorn und Gewaltfantasien

Von da an trainiere ich. Ich spiele Volleyball und gehe regelmäßig Joggen. War ich damals noch der Langsamste in der Klasse, wurde ich immer schneller. „Du musst verstehen, dass dich in Deutschland niemand verteidigen wird!“, höre ich meine Eltern oft sagen. Jetzt könnten sie mich noch beschützen, „aber wenn wir nicht da sind, dann musst du es selber können“. Außerdem, sagen sie, müsse ich klug sein, denn die anderen seien größer als ich. „Das heißt, sie werden immer stärker sein als du. Wenn sie stärker sind, dann musst du schneller und klüger sein als sie.“ In mindestens einer Sache hatten meine Eltern recht: Beschützt hat man mich nicht. Und zu häufig war ich nicht schneller oder klüger als meine Angreifer.

Meine Rettung: das Theater

Im Jahr 2002 bin ich 17 Jahre alt und möchte nur noch weg. Weg aus der Eifel, weg aus dieser kleinen, westdeutschen Provinz, weg von den Menschen dort. Aber ich muss noch ein Jahr zur Schule gehen und vielleicht einen Zivildienst ableisten. In der Öffentlichkeit lächele ich, um nicht negativ aufzufallen. Innerlich könnte ich vor Zorn zerbersten. Lehrer glauben mir nicht, dass ich angegriffen werde, und meine Mitschüler empfinde ich mehr als Feinde denn als Freunde. Ich fantasiere, wie ich mit einer Waffe durch meine Schule renne und jeden erschieße. Jeder sollte meine Wut zu spüren bekommen und keiner würde entkommen.

Stattdessen sitze ich im Geschichtsunterricht und meine Lehrerin sagt, dass im Nachbarort eine neue Theatergruppe entstanden sei. „Theater!“, denke ich. Theater ist zwar nicht wirklich das, was mich interessiert, aber es könnte mich bis zu meinem Wegzug ablenken. Wenig später halte ich einen Flyer in meiner Hand und melde mich zum Amateurtheater an. Ich lerne fechten und Bühnenkampf, lese antike Dramen und spiele Schurken, Wahnsinnige und Clowns.

Die Entscheidung zum Theater hat mich vermutlich vor meinem eigenen Untergang gerettet. Sie rettete mich vor meiner eigenen Wut und dem Hass anderer. „Ohne die Kunst hätte ich meine Kindheit und Jugend nicht emotional überlebt“, zitierte mich letztens eine Moderatorin auf einer Podiumsveranstaltung. Dann erzählt ein vietnamesischer Gast aus dem Publikum, er habe von klein auf lernen müssen, schnell zu sein – um zu überleben. Er musste entweder rennen oder schneller zuschlagen, um sich gegen Rechte zu verteidigen. Ich sagte ihm, dass es mir genauso ging und lachte innerlich, weil wir dasselbe durchgemacht hatten.

Jetzt ist genau ein Jahr vergangen, seitdem mein Fuß umgeknickt war. Er ist geheilt. Mein Sohn übt gerade seine ersten Schritte und ich kann nicht aufhören, ihm dabei zuzusehen. Ich hoffe, dass ich immer genügend Stärke finden werde, ihn zu beschützen, sollte er angegriffen werden. Ich will ihm beibringen, wachsam zu sein und für sich einstehen zu können. Ich will ihm aber nicht beibringen, sich mit Knüppeln zu verteidigen – obwohl mich manchmal Angst überkommt bei den Nachrichten über Anschläge gegen Flüchtlingsheime und dem Erstarken rechter Parteien. Der nächsten Generation sollten wir andere Mittel zur Verteidigung geben: mehr Rechtsstaat, mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Nur so kann die tiefe Angst in meiner Generation gelöst werden.

]]>Das Schreckgespenst der 433 verletzten Polizisten von Rostock geistert weiter durch die Öffentlichkeit. Wer erinnert sich? Aktivist*innen warfen Kartoffeln, in denen scharfe Rasierklingen steckten, hieß es. Clowns versprühten Säure, hieß es. 433 Polizisten wurden verletzt, hieß es. Deshalb dürfen keine Proteste gegen den G20-Gipfel in der Hamburger Innenstadt zugelassen werden, heißt es jetzt in der Allgemeinverfügung, die Anfang Juni von der Hamburger Polizei erlassen wurde: Es sei einfach zu gefährlich, wie der Vergleich mit Protesten bei vergleichbaren Staatsveranstaltungen zeige.

Bereits kurz nach dem G8-Gipfel in Heiligendamm war die Zahl der verletzten Polizisten Thema in der Presse. Ein Blick zurück lohnt sich. Bereits am Abend der Großdemonstration in Rostock berichtete der »Spiegel« folgendermaßen: »Bei den stundenlangen Straßenschlachten wurden viel mehr Polizisten verletzt als zunächst angenommen. Erst sprach die Polizei von 146 Beamten, die behandelt werden mussten – gegen Mitternacht erhöhte sie die Zahl dann drastisch auf 304 und am frühen Morgen nocheinmal auf 433. Am frühen Morgen Viele Polizisten hätten sich erst am Abend als verletzt gemeldet, insgesamt 30 von ihnen schwer. Die schwersten Verwundungen seien offene Knochenbrüche gewesen.«

Diese Zahl wurde auch von Kavala, der »besonderen Aufbauorganisation« der Polizei, am 5. Juni 2007 bestätigt. In einer Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht zum Verbot des Sternmarsches am 7. Juni 2007 sprach Kavala von »über 400 verletzten Polizeibeamten – davon 25 schwer«.

Bereits am 6. Juni berichtete der »Spiegel« jedoch, Manfred Lütjann von der Kavala könne nur zwei Beamte bestätigen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Berliner Polizei hingehen spreche von 18 Polizisten, die nicht mehr dienstfähig seien, so der »Spiegel« – und der »Tagesspiegel« zählte 158 verletzte Polizisten aus Berlin, davon 16 nicht mehr dienstfähig.

Wie das Grundrechtekomitee in seiner Stellungnahme zur aktuellen Allgemeinverfügung in Hamburg schreibt, sprach der mecklenburg-vorpommerische Innenminister Lorenz Caffier im Innenausschuss kurz nach dem G8-Gipfel von 43 Beamt*innen, die »vorübergehend dienstunfähig« gewesen seien. Nur einer habe über Nacht im Krankenhaus bleiben müssen.

Das Gericht entscheidet: Versammlungsfreiheit oder öffentliche Sicherheit?

Dass die Polizei in der Begründung der Hamburger Verbotszone trotzdem auf die 433 Verletzten zurückgreift, dient der Argumentation, die zur Verteidigung solch einer umfassenden Aussetzung der Grundrechte notwendig ist. Die zuständige Behörde darf nämlich nur dann Versammlungen verbieten, »wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlungen (…) gefährdet ist.«

Nun zieht die Polizei zur Begründung nicht nur die Geschehnisse in Heiligendamm, beim NATO-Gipfel 2009 in Straßburg und bei Blockupy 2015 in Frankfurt heran, sondern argumentiert auch mit dem Schutz der G20-Gipfelteilnehmer*innen und der Freihaltung der Zufahrts- und Rettungsgwege.

Diese Argumentation wird sich das Verwaltungsgericht nun ganz genau anschauen. Um angemeldete Kundgebungen durchzusetzen, reichten die Organisator*innen der G20-Proteste am Mittwoch drei Eilanträge beim Verwaltungsgericht ein, in denen sie sich gegen die Verbotszone richten. Einen Erfolg haben sie schon zu verbuchen: Das Gericht gab am Mittwoch bekannt, dass das Protestcamp im Stadtpark, also mitten in der »blauen Zone«, stattfinden darf. Obwohl die Polizei argumentierte, viele »Gewaltbereite« hätten bei vergangenen Protesten in solchen Camps geschlafen.

Übrigens: Die Geschichte mit den Rasiermesser-Kartoffeln und den säurespritzenden Clowns hat sich im Nachinein auch als Märchen erwiesen. Die meisten Polizisten haben Reizgas abbekommen – bei Blockupy 2015 waren 80 der 94 bis zum Nachmittag des Aktionstags im März verletzten Beamten Opfer ihres eigenen Pfeffersprays.

]]>by Thomas Meaney and Saskia Schäfer

In the beginning, they were known as die Dönermorde – the kebab murders. The victims had little in common, apart from immigrant backgrounds and the modest businesses they ran. The first to die was Enver Şimşek, a 38-year-old Turkish-German man who ran a flower-import company in the southern German town of Nuremberg. On 9 September 2000, he was shot inside his van by two gunmen, and died in hospital two days later.

The following June, in the same city, 49-year-old Abdurrahim Özüdoğru was killed by two bullets while helping out after hours in a tailor’s shop. Two weeks later, in Hamburg, 500km north, Süleyman Taşköprü, 31, was shot three times and died in his greengrocer’s shop. Two months later, in August 2001, greengrocer Habil Kılıç, 38, was shot twice in his shop in the Munich suburbs.

The crime scenes indicated that the killers favoured a particular execution method. Typically, several shots were fired at close range to the face. Most of the bullets were traced back to a single weapon, a silenced Česká CZ 83 pistol. Police assumed that the professional method of killing, as well as the intimate nature of the murders – when they died, the victims were presumably looking directly into the eyes of their killers – meant that the executions must have been carried out by Turkish gangsters fighting out turf battles. No hard evidence ever substantiated this theory. Nevertheless, the taskforce assigned by the German authorities to the case was given the name “Bosphorus”.

The Bosphorus team tried to persuade the widow of Enver Şimşek, the first victim, to say that her husband was connected to the Turkish mafia. They invented a false story of marital infidelity – that Şimşek was having an affair and had a secret family elsewhere – in the hope that her fury would lead her to reveal his non-existent underworld ties. She said nothing, but the police continued to waste time and resources attempting to prove the killings were the work of Turkish gangs.

Three years later, in 2004, Mehmet Turgut, 25, was murdered in a kebab shop in the city of Rostock on the Baltic coast. The next attack came later that year in the form of a pipe bomb detonated in the Keupstrasse area of Cologne – a part of town popular among Turkish immigrants. Twenty-two people were wounded. In June 2005, İsmail Yaşar, 50, was shot in his kebab shop in Nuremberg – the third murder in that city.

The following year, a 41-year-old Greek-German locksmith named Theodoros Boulgarides was killed in his newly opened shop in Munich. He was the first victim without a Turkish background. In 2006, a kiosk vendor named Mehmet Kubaşık, 39, was shot in the western city of Dortmund. Only two days after that, Halit Yozgat, 21, was executed while sitting behind his desk in the internet cafe he ran in the central German city of Kassel, 160km away.

The killings occurred in seven different cities across Germany, and were often separated by months or years. This made it difficult to connect them, though no one expected it to take until 2006 for the authorities to grasp how they were related.

From the very start, the investigation was riddled with basic errors and faulty assumptions. First, at least two of the murders took place at locations close to police stations, which should have made them unattractive sites for mafia executions. Then there was the problem of the two “Eastern-European-looking men” on bicycles whom eyewitnesses described leaving several of the crime scenes. More baffling still was a fact that surfaced during the investigation of Halit Yozgat’s killing: a German intelligence agent had been inside the cafe when the murder took place – something he later neglected to report.

In 2006, Alexander Horn, a young police profiler who prepared a report on the case for the Bosphorus team, began to cast doubts on the idea that the murders were connected to the Turkish mafia. In several cases, the victims were executed on days when they had broken with their daily routine, and were in places that no one could have predicted. It seemed more plausible that the victims had been chosen randomly by the killers, rather than singled out for vengeance by professional hitmen.

By using the same weapon, the killers also appeared to be drawing attention to their crimes and underlining the connection between them. Horn identified this as a typical tactic of far-right groups. Some officers were assigned to pursue this lead, but the focus of the investigation remained on the police’s initial theory. The media continued to refer to the killings as die Dönermorde.

In November 2011, more than a decade after the first murder, DVDs containing a curious recording were dropped off at the offices of several German newspapers. They featured a doctored episode of the 1960s cartoon series, the Pink Panther, which appeared to be a message from the killers. For the first few minutes, the Pink Panther strolls around a city, where he sees a poster calling on citizens to “Stand with your country” and “Stand with your people”. Accompanied by the jaunty chords of Henry Mancini’s theme song, the character bombs a grocery store – then the video cuts to news footage of a shop that had been similarly attacked in Cologne in 2001.

The Pink Panther lounges on his couch and watches television news clips about the so-called Dönermorde. The clips flickering on his cartoon television are of real news reports from the murder scenes, with gruesome photographs of the victims. The Pink Panther’s eyes glaze over with boredom at how long it takes the German public to realise who is behind them. With a huff of impatience, the narrator indicates a sign on the screen: the murders, the video suggests, are the work of a group calling itself the National Socialist Underground (NSU).

By the time the German press was puzzling over the Pink Panther video, the investigators’ focus had finally narrowed to a cluster of extreme rightwing groups operating in the country. The authorities had still not figured out how to find the killers, but their confusion was brought to an abrupt end on 4 November 2011, when two men used bicycles in a bank robbery in Eisenach, a town in the central German state of Thuringia. After the robbery, they loaded the bikes into a rented camper van.

After a tip-off, police found the vehicle nearby, and surrounded it with officers. The two men had a vast stockpile of guns and ammunition inside the vehicle, but they did not try to fight their way out. Instead, according to investigators, they chose to kill themselves and set fire to the van. (An official report later concluded that one of the men had set the van alight, killed the other and then himself.)

The bodies were identified as those of Uwe Mundlos and Uwe Böhnhardt, two longstanding but hitherto unremarkable members of Germany’s enduring far-right scene, who had escaped the police with their friend Beate Zschäpe 13 years earlier. Even before identifying the corpses, investigators had found in their van the gun of a murdered police officer, Michèle Kiesewetter, whose killing five years earlier had never been solved.

Two days after the death of Mundlos and Böhnhardt, Zschäpe called the police in the Thuringian city of Jena. “Beate Zschäpe here,” she said. “I’m the one you’re here for.” The local authorities did not immediately grasp the significance of the call, even though more than a decade earlier the police had searched for all three in connection with a series of smaller crimes. German intelligence services had also been keeping tabs on the rightwing radical scene that Zschäpe was a part of, but had lost track of her, along with Mundlos and Böhnhardt when they went underground.

The three had been living together in the town of Zwickau in an apartment that Zschäpe burned down after she learned of the deaths of Mundlos and Böhnhardt. When police later searched the scorched apartment, they found newspaper clippings about the murders of the Turkish-German businessmen, copies of the Pink Panther DVD, and the Česká pistol. This was early evidence that linked Mundlos, Böhnhardt, and Zschäpe to the murders that had first been investigated by the Bosphorus group.

On 11 April 2013, after two years of sensationalist speculation about the NSU in the German press, Zschäpe appeared for the first time in a Munich courtroom, charged with nine murders, an attack on police that included a murder, and two attempted murders by bombing. Four other men also stand accused of providing support to the NSU.

Rather than investigating how far-right killers could have operated undetected for so long, most of the German media opted for lurid coverage of the NSU, insisting that it consisted of only three people. Der Spiegel took the lead with a cover story dedicated to “ice-cold precision” of what it called the “Brown Army Faction”, with photographs that portrayed Zschäpe, Mundlos and Böhnhardt as natural-born killers, ready for their Hollywood close-ups. For the media, it was Bonnie and Clyde and Clyde – offering the salacious possibility of a murderous menage a trois. The German tabloid Bild ran the headline “The Devil has dressed up,” after Zschäpe appeared at the opening of the trial in a trouser-suit, jewellery and freshly dyed hair.

Zschäpe, now 41, has been sitting in court every weekday morning in Munich for the past three years, but she has revealed almost nothing – despite the urgent pleas of the families of the victims. While she claims that she now understands that Mundlos and Böhnhardt had conducted bank robberies and killings, she claims not to have known anything about their plans or activities while she lived with them. “They had become my family,” she said. Her plea is not guilty.

But the significance of the trial is far larger than what Zschäpe did or did not know about the killing spree. Germany’s sense of itself is also on trial. The findings of the prosecution suggest that Germany, a nation that prides itself on having confronted the dark recesses of its past with unique diligence, has left a thriving underground culture of rightwing extremism untouched.

Alternative für Deutschland – the first far-right populist party in Germany to enjoy sustained electoral success since the second world war – is only the latest in a series of symptoms of a widespread animosity toward the postwar liberal consensus. Darker currents of discontent are openly displayed on the internet – and on newsstands and television, where rightwing arguments have increasingly found favour.

The German government has been content to write off the NSU as a stand-alone terror cell of sociopaths – an unfortunate, but exceptional recrudescence of a political syndrome that the country has long since inoculated itself against. However, the NSU murder investigation and Zschäpe’s trial suggest that the organisation may have been carefully supported and protected by elements of the state itself.

The first thing to understand about the National Socialist Underground is that it was never really underground. Beate Zschäpe first met Uwe Mundlos when they were teenagers, at an after-school youth club in Jena, a renowned university town, perched on the slate mountains of the former East German state of Thuringia. It was 1991 and many East Germans were still feeling the shock of the fall of the Berlin Wall and acutely aware of how much they lacked in comparison to their western neighbours.

The youth club is still there today, set in a strip of single-storey buildings on a quiet street with dramatic views of the surrounding valleys. When we visited the neighbourhood earlier this year, it seemed normal enough: well-maintained apartment blocks, playgrounds full of children, direct trams to the city centre. A new school was being built across the street from the youth club, with placards advertising places for the children of asylum seekers.

There were a few ominous signs, though, such as the German flags that were hanging from a few high-rise balconies. Anywhere else, they would be an innocuous show of patriotism, but in this part of Germany the flag can send a different signal. Thuringia has long been one of the heartlands of Germany’s radical right. In the 1990s, the youth club was a focal point in the emerging far-right scene. Former supervisors at the club remember turning a blind eye – for fear of losing the trust of the cool kids – when teenagers gave each other birthday party invitations with small swastikas on them. At her trial, Zschäpe described meeting and falling in love with Mundlos during her adolescence in the late 1980s. Then on her 19th birthday, she met and fell in love with Mundlos’s friend, Uwe Böhnhardt, who was even more committed to the rightwing extremist cause.

Before the fall of the Berlin Wall, to become a neo-Nazi in East Germany was a form of youthful rebellion against the state. What better way to antagonise communist elites than to parade around as their old enemy? After 1989 and the fall of the wall, neo-Nazism became a conduit for rage against the pieties – and the perceived humiliations and betrayals – of the newly unified Federal Republic of Germany. West Germany’s identity had long been bound up with its productivity and wealth in comparison to East Germany. Meanwhile, its politicians and intellectuals embraced what the country’s leading philosopher, Jürgen Habermas, called “Constitutional patriotism”. It would be an identity based on a shared commitment to ideas rather than one founded on blood.

This new West German identity was something Zschäpe, Mundlos and Böhnhardt fiercely rejected. But there was nothing in their backgrounds that made them particularly susceptible to rightwing extremism. Zschäpe’s childhood does not appear to have been especially tumultuous, though she had a troubled relationship with her mother. (Zschäpe never met her biological father, who was Romanian.) The backgrounds of the two men are even further from the stereotype of the backward, resentful easterner. Böhnhardt’s father worked as an engineer and his mother as a teacher; Mundlos’s father was an IT professor at the Jena University of Applied Sciences. The parents treated their children’s developing interest in Nazi history and knick-knacks as a passing phase. (Although Zschäpe’s mother later reported that she was concerned when she heard that Mundlos’s grandfather collected Nazi curios.)

“Their experience was far from unique,” said Martin Debes, a journalist for the Thüringer Allgemeine newspaper, who grew up in Jena at the same time as Zschäpe and the two Uwes. “But in the youth scene at the time you often had to choose: become a neo-Nazi or a punk.”

Zschäpe started out as a punk, joining a nominally leftwing group known as “the Ticks” that got into fights with local neo-Nazis. But at the Jena youth club Mundlos and Böhnhardt encouraged her to switch sides, and in a few years the three of them had joined the flourishing neo-Nazi scene in the newly reunified Germany. They devoted weekends to battling leftwing punks in the streets and attending concerts of far-right bands such as Türkenjäger (“Turk hunter”) and Endsieg (“Final Victory”). Some of their early stunts included touring the former grounds of Buchenwald while dressed up in self-tailored SS uniforms, and inventing a board game called “Pogromly”, which rewarded players for sending as many Jews as possible to concentration camps.

The fall of the Berlin Wall offered East German neo-Nazis a new focus for their rage. As Turkish-Germans and Germans of other backgrounds began moving into the east, there were flare-ups and violence. Kebab stalls that sprung up in the tiniest towns of Thuringia became regular targets for young neo-Nazis. In September 1991, rightwing extremists attacked housing facilities for asylum seekers in Hoyerswerda, a town 200km east of Jena in the state of Saxony. The attacks were the start of a new brand of violence throughout Germany. During a three-day riot in the city of Rostock on the Baltic coast in August 1992, several thousand people surrounded a high-rise asylum shelter and watched while neo-Nazis threw Molotov cocktails through the windows. The building’s Vietnamese and Roma inhabitants barely survived by fleeing to the roof, and passing their babies up the stairs along a human chain.

The attacks were not confined to the former East Germany. On the night of 22 November 1992, neo-Nazis set fire to two houses of Turkish families in Mölln, a small town in the north-western state of Schleswig-Holstein. Two girls and a 51-year-old woman died in the flames. Nine others were seriously injured. In 1993, skinheads in Solingen, a town outside Cologne, set fire to the home of a Turkish family, killing five people, including three children.

This violence seemed senseless and random, but it was effective. All the major political parties of the time bowed to pressure applied by rightwing extremists. Helmut Kohl’s conservative coalition government called for new limits on immigration. In 1992 and 1993, his expanded coalition, with support from the Social Democratic party, changed the German constitution to limit the country’s obligation to admit asylum seekers. The far-right rejoiced at finding its arguments winning the day on mainstream TV.

For Zschäpe, Mundlos and Böhnhardt this was apparently not enough. After their early years of small-time crime, investigators claim that they began trying to build homemade bombs. In January 1998 the police, tipped off by an anonymous source, searched Böhnhardt’s garage in Jena and discovered 1.4kg of TNT – enough to destroy a car. By the time an arrest warrant was issued later that day, Böhnhardt had fled Jena. Soon after, Zschäpe and Mundlos joined him in hiding in the city of Zwickau, 200 miles to the east.

During their decade on the run, Zschäpe, Böhnhardt and Mundlos worked odd jobs and in shops that sold Nazi paraphernalia under the counter. At the trial, Zschäpe has been accused of helping the two men supplement their income with a series of bank robberies, which the three friends carried out together in a number of towns in Thuringia and Mecklenburg-West-Pomerania between 1999 and 2011. Sometimes they entered wearing gorilla masks, sometimes masks from the movie Scream. Their trusted escape method was allegedly to ride bicycles to a nearby rented van, in which they waited until the search for them had ended. The German police managed to link the robberies to each other, but not to Zschäpe, Böhnhardt and Mundlos.

The three fugitives showed few signs of concern about their possible capture. They used fake IDs and rented their apartment under aliases, but took few precautions beyond that. Neighbours fed their cats when they were away, and it appears that friends visited each week when they were home, sometimes bringing their children. With patience and an almost languid sense of impunity, Zschäpe and the two Uwes allegedly conducted the longest, and most intricate, political killing spree in postwar German history.

When we visited the Munich courtroom earlier this year, all eyes were trained on Zschäpe, who stared at her laptop and seemed more worried about running out of the crate of coconut water she had brought to the trial than anything that might happen there. With her neat long hair and signature trouser-suit, she appeared deeply at ease, smiling like a professional model for a brief press photo session, before she settled back among the lawyers, from whom she is almost indistinguishable.

In the press and visitors’ spectator booth, set behind glass above the courtroom, conspiracy-theorists, bloggers, newspaper reporters, and law students studying the trial all sit together – alongside a few loyal Zschäpe groupies. (The most notorious of Zschäpe’s fans, Anders Breivik, the extreme-rightwing Norwegian terrorist, sent her a letter of solidarity from prison in 2012.)

Zschäpe originally chose her defence lawyers on the basis of their martial-sounding surnames: Sturm (“Storm”), Stahl (“Steel”), and Heer (“Army”), but she soon turned against them. Four years into the trial, she has finally found a young lawyer she likes. The two whisper and smile during the court proceedings. The main judge at the trial, Manfred Götzl, has ordered the state lawyers she fired to remain in the courtroom because their departure could be grounds for an appeal: he wants to fend off any claim by Zschäpe that her current lawyer does not have full knowledge of the trial. Sturm, Stahl, and Heer sit a few chairs down from Zschäpe in what appears a state of permanent listlessness. Behind Zschäpe sits Ralf Wohlleben, a neo-Nazi accused of providing Böhnhardt and Mundlos with the Česká pistol used in the murders. His lawyer, Nicole Schneiders, first appeared in police reports on the extreme right when she was just 16 years old. The members of the extreme-right have taken up different, coordinated positions in the Munich courtroom. The lawyers and the accused sit side by side, and greet each other with kisses on the cheek.

The prosecution has decided to treat Zschäpe’s case strictly as a murder trial. She is essentially charged with being the last surviving member of the group of three who are assumed to be responsible for the killings. The task of the trial, in this view, is simply to clarify whether – and to what degree – she was involved with the killings. There has been little effort on the part of the investigators and prosecutors to determine whether other rightwing extremists were involved.

When one considers the level of local knowledge required to carry out these murders in several different German states – the detailed knowledge of getaway routes at the various crime scenes, the massive stockpile of weapons, the professionally forged fake IDs, not to mention the cost of these operations – the question of how the NSU could have operated without the support of a much larger network of sympathisers is unavoidable. Yet the prosecution appears at pains not to address this question.

Still, despite its slow-moving procedures and its limited scope, the proceedings have provided a succession of strange revelations about the workings of the German state intelligence agency, known as the BfV, which have led to allegations that elements within the agency either turned a blind eye to the NSU murders or supported the group’s aims.

In summer 2013, Andreas Temme, the BfV agent who was inside Halit Yozgat’s internet cafe in Kassel when Yozgat was murdered, testified that he did not hear the silenced shots, nor did he notice the sprinkles of blood on the counter where he placed his payment in coins when he left. Spectators of the Munich trial agree that one of the most searing moments of the trial came when Yozgat’s father described how he found his dying son. It was impossible, he said, that Temme could have left the cafe without seeing the dead body behind the counter. “Why did you kill my son? What did he do to you?” he shouted at Zschäpe and Wohlleben in the courtroom.

Temme, who denies any involvement, said that it was simply a coincidence he was in the cafe at the time of the murder and that he had been surfing dating websites. (“I was in the wrong place at the wrong time,” he said in an interview on German public television in July 2012.) When the police rounded up all those who were present at the scene of the murder, Temme did not come forward. After he was tracked down, Temme claimed that he did not volunteer any information because he was worried that his wife would discover his online proclivities. Yozgat’s father won approving nods from many in the audience at the trial when he declared: “We all know this man is lying.”

One of the prosecution’s witnesses, a policeman from the village where Temme grew up, testified that in his youth, Temme was known as “Little Adolf”. When the local police tried to dig deeper into allegations that Temme had a personal library of Nazi literature and weapons manuals, the interior minister of the state of Hesse, Volker Bouffier, shielded him from further investigations and from the press. Bouffier, who is now the prime minister of Hesse, argued at the time that it was necessary to protect Temme in order to “guarantee the protection of undercover agents”. The brazenness of Temme’s testimony ignited anger in the German press about the BfV’s prerogatives, but it has since mostly subsided. Temme has meanwhile retired from the BfV, but continues to draw his pension.

Germany’s domestic intelligence service is charged with protecting the national constitution – from both foreign threats and domestic extremism on the left and right. But its record with regard to the latter has not always been stellar. After a notorious failure to infiltrate rightwing extremist groups with undercover agents in the 1980s – the plot involved the BfV creating an unconvincing motorcycle gang – it has tended to use paid informants who are already deeply entrenched in extremist milieus.

In the case of the country’s far-right scene – whose membership the BfV estimates to number 23,850 as of last year – these informants are not simply turncoats who make some money on the side by giving tips to police. Instead, they are lavishly groomed sources who are developed over long periods, promised legal protection, and plied with funds that elevate their status in the movement.

By distributing cash to their informants, the BfV has hoped to create a paper trail that maps out connections between the far right across Germany. But in practice, this dispersal of money has also nurtured rightwing groups, providing them with a level of funding they would not have been able to obtain from their genuine followers. “There’s no question [that the] BfV overdid the financing of informants during the early 1990s,” said Hajo Funke, a professor of politics at the Free University of Berlin, who is the author of a book on the NSU.

Before he was imprisoned in 2014, Tino Brandt, the man who first welcomed Zschäpe, Böhnhardt and Mundlos into the rightwing extremist scene in Jena, openly boasted to German public television that the state had given him 200,000 Deutsche Marks (roughly €100,000) in the early 1990s to print flyers and organise concerts and demonstrations. For his fellow neo-Nazis in Thuringia, Brandt’s work as a paid informant was an open secret. He never gave the state useful information, but his funds made organisational growth and the recruitment of young neo-Nazis possible. (Brandt himself was never tried for his connections to the NSU and far-right violence, but was sentenced to five-and-a-half-years in prison on 66 counts of child sexual abuse and child prostitution.)

In March, Judge Götzl took an hour to explain to the courtroom that the task of the NSU trial is simply to judge the accused, not to investigate what German intelligence agents knew or did. The following month, Götzl rejected a petition from lawyers representing the victims’ families to introduce a witness who was a BfV informant in Zwickau at the time of the first killings, when he almost certainly knew the members of the NSU.

Ralph Marschner, an avowed neo-Nazi and a former singer in a skinhead band called West-Saxon Riff-Raff, was a paid informant for the BfV between 2000 and 2002. During these years, he lived around the corner from Zschäpe, Mundlos and Böhnhardt. “Marschner was the main Neo-Nazi in Zwickau, which is a relatively small town,” says Dirk Laabs, an expert on the NSU.

But when a government commission that was reviewing the NSU investigation tried to obtain Marschner’s file, it was told by a public prosecutor in Saxony that “a flood has destroyed the file”. According to Funke, Marschner is one of the most important witnesses, because he “proves that the BfV almost certainly would have known about the two Uwes and Beate, either directly through Marschner, or by monitoring his activities”. (Marschner, who is currently living in Switzerland, has refused to comment on the case to the press.)

Earlier this year, Marschner’s files and his long-lost mobile phone suddenly reappeared in the BfV inventory, and were handed over to the prosecution. The Munich courtroom learned that when Marschner was working as a paid informant for the BfV, he probably employed Mundlos in his construction company. It also seems likely that Zschäpe worked in his clothing shop, Heaven and Hell, which sold Nazi T-shirts and paraphernalia under the counter. The exact nature of Zschäpe’s work for Marschner remains remarkably unclear. These connections make Marschner a critical witness for the prosecution. And yet Judge Götzl has dismissed the effort to explore his role, describing his alleged employment of two NSU members as “irrelevant”.

According to Bilgin Ayata, a professor of political sociology at the University of Basel, who has researched the case and the trial, these omissions are typical of the state’s unwillingness to examine the more disturbing implications of the NSU murders. “Instead of acknowledging the institutional racism that the case reveals,” Ayata said, “the state has presented its investigations as a series of unfortunate mishaps”.

Zschäpe’s trial is the most significant courtroom showdown in Germany since the trial of the Baader-Meinhof gang – a radical-left terrorist group also known as the Red Army Faction, who targeted US military installations, conservative media outlets and German corporations in the 1970s. Both cases go to the heart of Germany’s identity in postwar Europe. In the Baader-Meinhof case, the question was whether German youth were willing to be integrated into western capitalism, and whether the German state would lapse back into a form of authoritarianism. In the Zschäpe trial, it is a question of how far Germany really is from becoming a nation of immigrants and how far the values of tolerance have penetrated society.

“The Red Army Faction wanted to bring down the German state,” said Hajo Funke. “The difference this time is that the National Socialist Underground got some help from part of the state.”

The head of the BfV, Heinz Fromm, resigned in 2012 while facing public pressure over the mishandling of the NSU investigation, but he never mentioned the reason for stepping down, nor has the BfV admitted any improprieties.

Instead, BfV officials have strenuously guarded their sources and intelligence from both the normal police and from a special federal commission that was established in 2012 to probe lapses in the NSU investigation. But critics of the federal commission allege that it has also failed to dig deeper into the inconsistencies in the case. “The Federal Examination Commission has chosen not to question the claim that the NSU was confined to three people,” said Bilgin Ayata.

The BfV has long been regarded as right-leaning: it was founded after the second world war by the Americans, who welcomed Nazis and former Gestapo members into its ranks. Its mission was to spy on and root out the KPD, as the German communist party was known, as well as members of the Social Democratic party. The first head of the organisation, Otto John, defected to East Germany in 1954, citing the overwhelming number of Nazis in the organisation. His successor was Hubert Schrübbers, a former member of the SS. Under Schrübbers’ supervision, the German communist party was finally banned in 1956, based on allegedly incriminating materials turned up by the BfV. Major German political parties – such as the Left party and the Greens – have long called for the abolition of the BfV.

For now, neither police nor trial investigators have the right to subpoena BfV documents that may contain vital evidence about the NSU killings.

There are still many mysteries about the true extent of the seven-year killing spree – most notably the circumstances of the final murder, of the police officer Michèle Kiesewetter, which did not fit the pattern of the others. The prosecution has accused Mundlos and Böhnhardt of attacking two police officers on duty in the town of Heilbronn in April 2007: Kiesewetter, age 22, was killed instantly; her duty-partner survived but has no memory of the attack.

A nightly news report about the murder scene appears at the end of the Pink Panther video, and traces of Kiesewetter’s DNA were found among the charred remains of the Zwickau apartment that Zschäpe set on fire. But a different type of gun was used for Kiesewetter’s murder, and witnesses at the scene describe more than two people running away from the scene with blood on their clothes. Local police have declared these witnesses unreliable, and stated that only Mundlos and Böhnhardt were involved in the murder. But their reason for killing a police officer remains unknown, and the possible presence of others at the crime scene has further stoked fears that the NSU was not an organisation of only three people.

“For the commissions and for the trial, the [size of the] NSU is a fait accompli,” Ayata said. “They ignore the questions that nag at the migrant communities in Germany: Are they still here? Are they still killing?”

At a public commemoration of the victims of the NSU murders at the Konzerthaus Berlin in 2012, Angela Merkel asked for forgiveness on behalf of the investigators who had insisted that the victims were entangled in the Turkish mafia. “As chancellor, I will do everything I can to clear up the murders and uncover the accomplices and supporters, and bring all of the perpetrators to justice,” she said. But her government is hesitant to probe more deeply into the more troubling elements of the case, and of the rightwing extremist scene that continues to flourish in Germany.

There is a telling contrast between the laxness of Zschäpe’s trial and the professionalism of the concurrent prosecution of the so-called “last” Nazi, Reinhold Hanning, a 94-year-old former Auschwitz guard. Hanning’s trial was swiftly wrapped up in four months, and he was sentenced to five years in prison for “facilitating slaughter” at the extermination camp. It seems that Germany may be more comfortable trying former Nazis than current ones. More than three years into Zschäpe’s trial, the panel of judges now seems bored; they take frequent recesses and appear to have lost interest in key witnesses.

Where German officials have feared to tread, dramatists have rushed in. The NSU murders have already been the subject of several films and plays, including a miniseries that aired on German public television, and a play by the Austrian Nobel laureate Elfriede Jelinek.

But theatrical versions of the trial cannot capture the complexity of the case, which seems impossible for anyone to fully grasp – especially when so much information still remains secret. Even the numerous fact-finding commissions established to review the botched investigation have had trouble assembling an accurate version of events. Most of the commissions have no authority to visit and search the BfV files. Instead they request files of interest, which the BfV delivers abridged and redacted. “We haven’t been granted the power to seize their files,” said Petra Pau, a parliamentarian for the Left party and a member of the federal commission looking into the case. “Not to mention the files they may have already shredded.”

One core problem is that too many expectations have been heaped on a trial that cannot bear them all. The victims’ families want justice and redemption, the judge wants no loose ends that could be grounds for a retrial, migrant communities want to know if they are safe from future attacks and terrorism, and political activists want to know whether the BfV was involved in a cover-up.

New pressure from Merkel’s government would be necessary to force BfV operatives to cooperate as witnesses. But there have been no steps in this direction. Meanwhile, the refugee crisis has fuelled Alternative für Deutschland’s rise to double digits in the polls, while hostility towards foreigners has become openly acceptable.

The German ministry of the interior counted around 14,000 far-right-related crimes in 2015, about 30% more than in the previous year. By April 2016, police counted three attacks per day against housing facilities for asylum seekers. Last year, a small group – one woman and two men – threw a molotov cocktail into a Zimbabwean child’s bedroom at an asylum centre in Lower Saxony. The savage anti-immigrant climate of the 1990s is making a return.

“The National Socialist Underground still has members out there,” said Petra Pau. “The question is only how many.”

]]>

„TIME TO SAY GOODBYE“

Am 1. Mai nach Schwerin

Die NPD ist schwer angeschlagen. Trotz des rassistischen Klimas, welches überall rechte Gruppierungen sowie Parteien seit Monaten befeuert und sie in ihrem Handeln bestärkt, verliert die Partei an Bedeutung. Mecklenburg-Vorpommern bleibt bundesweit ihre letzte verbliebene Landtagsfraktion. Stimmverluste und der Erfolg der neu-rechten “Alternative für Deutschland” (AfD) lassen die rechten Demagog*innen und Schattenboxer*innen der NPD zusehends verzweifeln. Die Demonstration ist daher als Start ihres Landtagswahlkampfs zu verstehen. An diesem Ersten Mai geht es ihnen um einiges und das scheinbar mit aller Unterstützung.

Gute Bedingungen sehen anders aus. Neben den zu erwartenden Stimmverlusten hat die Partei auch noch ein Verbotsverfahren am Hals. Schon einmal hatte sie mit so einem Verfahren zu tun, damals scheiterte es an den von Inlandsgeheimdiensten angeworbenen V-Leuten in der NPD. Die Sorge, als verfassungswidrig eingestuft und somit verboten zu werden, ist berechtigt. Schließlich wurden im Namen der Partei Angsträume geschaffen und politische Gegner*innen bedroht, eingeschüchtert und tätlich angegriffen. Die NPD konnte in letzter Zeit kaum Erfolge vorweisen. Kaum verwunderlich also, dass die Partei von Anfang an die Organisation der rassistischen MVGIDA-Demonstrationen übernommen hat und auch so gut wie keine Anstrengungen machte, dies zu vertuschen. So wurde die erste MVGIDA-Demonstration von Stefan Steiner, NPD- sowie Kameradschaftsaktivist, angemeldet. Die Ordnerstruktur sowie die Technik wurden grundsätzlich von der Nazi-Partei gestellt, Werbung für selbige Demos wurde auf alte NPD-Wahlplakate geklebt und verteilt. Bezeichnend für die Lage der NPD ist auch das Angebot eines gemeinsamen Wahlkampfes an die AfD in Sachsen-Anhalt. Doch kaum jemand möchte noch etwas mit der in die Jahre gekommenen NPD zu tun haben, das Angebot wurde von der AfD abgelehnt. Die NPD steht im Schatten der aktuell überall aufkommenden rassistischen Initiativen. Sie ist ein gebranntes Kind, das selbst von Gleichgesinnten kaum noch ernst genommen wird.

Ganz anders sieht es allerdings in vielen Dörfern, Gemeinden und Städten von M-V aus. Die NPD hat über viele Jahre feste Strukturen geschaffen und ist oft akzeptierter Teil der Gemeinschaft. Sie ist in der zweiten Legislaturperiode im Landtag vertreten und hat insgesamt 53 Plätze in den Kreistagen, sowie Stadt- und Gemeindevertretungen inne. Das bedeutet auch ein nicht zu unterschätzendes Stammwähler*innenpotential, das ihren Aufenthalt im Schweriner Schloss um eine weitere Amtszeit verlängern könnte. Die NPD hat sich im Hinterland einiges aufgebaut, was ihr in anderen Bundesländern nicht gelang. Der Kauf unzähliger Immobilien in M-V trug dazu bei, dass die rechtsradikale Partei zum Stadtbild gehört, mit all ihren Funktionären und Angeboten. Doch NPD-Mitglieder waren beteiligt an koordinierten Angriffen auf alternative Hausprojekte oder nicht-rechte Personen. Der Partei-eigene Ordnerdienst gilt als äußerst gewaltbereit und wird im ganzen Bundesgebiet eingesetzt, um am Rande von Veranstaltungen unliebsame Journalist*innen sowie potentielle Gegner*innen einzuschüchtern und auch anzugreifen. Inzwischen bundesweit bekannt ist das “Nazidorf” Jamel bei Grevesmühlen, das Thing-Haus oder die vielen gewalttätigen Kameradschaften. Viele dieser Strukturen erfahren direkte Unterstützung durch die NPD. Würde sie den Wiedereinzug in den Landtag nicht schaffen, wäre das ein herber Schlag für die Nazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern.

Verständlich also dass die Partei unbedingt weiterhin ihren Platz im Schweriner Schloss sichern will. Während mit dem erneut bestätigtem Spitzenkandidaten und verurteilten Volksverhetzer Udo Pastörs und dem Fraktionsvorsitzenden und wegen Körperverletzung verurteilen Stefan Köster zwei langjährige Nazi-Aktivisten als Redner fungieren sollen, ist auch ein Auftritt des Bundesparteivorsitzenden Frank Franz angekündigt. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass dieser Aufmarsch überregional eine bedeutende Rolle spielt, deutschlandweit hofft die NPD auf die Haltung ihrer letzten Bastion. Sollte sie diese verlieren, droht ihr möglicherweise bald der Abrutsch in die Bedeutungslosigkeit. Hier ist es an uns, bei dieser Entwicklung nachzuhelfen. Wir kämpfen weitere für eine emanzipatorische Gesellschaft und wollen dafür, dass die neofaschistischen Umtriebe der NPD gestoppt werden.

(…)

Neonazis und Rassist_innen entschlossen entgegentreten!

Als antifaschistische Reise-Allianz wollen wir nicht nur Boizenburg in den Fokus nehmen, sondern die antifaschistischen Initiativen in ganz MV supporten. Deshalb wollen wir gemeinsam mit euch die Neonaziaufmärsche am 01. Mai in Schwerin und am 08. Mai in Demmin verhindern. Wir werden gemeinsam aus Hamburg anreisen und den Nazis in den Arsch treten!

Antifa in die Offensive!

01.05. Schwerin – gemeinsame Zuganreise aus Hamburg:

Treffen 7:50 Uhr am Reisezentrum

Mehr Infos: https://a19schwerin.wordpress.com/

Den gesamten Aufruf findet ihr hier:

http://hhgoesmv.blogsport.de/2016/04/19/hh-goes-mv-laedt-zur-antifaschistischen-auswaertsfahrt/

In Dortmund steht ein Mann vor dem Rathaus und genießt den Auftritt seines Lebens. Dutzende Journalisten sind da – seinetwegen. Kameras werden auf ihn gerichtet. Mikrofone ihm entgegengestreckt. Eigentlich spricht man in der Szene ja nicht mit der „Feindpresse“. Doch dieser besondere Tag verlangt nach einer Ausnahme. „Ich bin Nationaler Sozialist“, sagt Siegfried Borchardt also in die Kamera. „Und wenn das kompatibel ist, was der Nationalsozialismus gesagt hat, dann ist das in Ordnung.“

Was genau womit kompatibel sein soll, damit es für ihn in Ordnung ist, erklärt er nicht. Muss er auch nicht: Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Borchardt als Neonazi bekannt. „SS-Siggi“ nennen sie ihn nicht nur in der Szene. Ihm gefällt das nicht so ganz. Er will sozusagen zwischen unterschiedlichen Brauntönen differenzieren: Lieber würde er es hören, so verrät er, wenn man ihn „SA-Siggi“ riefe. An diesem Tag wird der 60-Jährige an seiner ersten Sitzung als Ratsmitglied in Dortmund teilnehmen. 2100 Stimmen hat „Die Rechte“ bei der Kommunalwahl am 25. Mai in der Ruhrgebietsmetropole geholt, 1,0 Prozent, genug für ein Mandat.

Vorsitzender will nicht zum Parteitag kommen

Im mecklenburgischen Städtchen Parchim sitzt ein Mann an seinem Schreibtisch und ärgert sich. Vor zwei Jahren hat Christian Worch „Die Rechte“ gegründet. Aber abgesehen von Teilen Nordrhein-Westfalens ist der Parteiaufbau vorerst gescheitert. Die Kandidatur bei der Europawahl kam nicht zustande, weil viele „Kameraden“ anderes zu tun hatten, als mühsam Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Mit vollmundigen Ankündigungen auf den Weg gebrachte Landesverbände wie in Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Niedersachsen oder Baden-Württemberg existieren schon nicht mehr oder nur noch auf dem Papier. Sogar internen Widerspruch musste sich der arrogant und eigensinnig veranlagte Worch gefallen lassen – etwa als es um die Aufnahme eines Ex-Porno-Sternchens in die Partei ging. Zum Parteitag Anfang Juli, wenn satzungsgemäß Vorstandswahlen anstehen, will er offenbar gar nicht erst kommen, so tief steckt der Frust. Nicht einmal eine Bilanz der zweijährigen Arbeit mag er persönlich vorlegen, glaubt man internen Mails.

Wie es scheint, hat Christian Worch in wichtigen Fragen weder in seinem fünfköpfigen Vorstand noch in der Partei überhaupt eine Mehrheit hinter sich. Insbesondere Nordrhein-Westfalen, das etwas mehr als die Hälfte der rund 500 Mitglieder stellt, hat er dabei im Blick. Man müsse eine Bundesgeschäftsstelle einrichten, meint Worch – und wo sollte die angesiedelt sein, wenn nicht dort, wo das Gros der Mitglieder zu finden ist und wo bislang die meisten wichtigen Sitzungen stattfanden?

Seine zweite Forderung, festgehalten in einer Mail, die ihm zugeschrieben wird: Man müsse das Land NRW verklagen, wenn es eine „Wesensnähe“ der „Rechten“ zur NSDAP behaupte. Worch wollte seine Partei einst ganz anders darstellen: irgendwo zwischen NPD und Rechtspopulisten angesiedelt, das Programm weitgehend von der verblichenen DVU übernommen, die Mitglieder auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet. Eine solche Positionierung war schon damals pure Illusion oder gar bewusste Täuschung. Eine von Neonazi Worch geführte Partei würde vor allem Leute aus dem Spektrum militanter Neonazi-Kameradschaften oder besonders radikale NPDler anlocken – das war bereits bei der Gründung klar. Doch Worch will offenbar an der alten Fiktion festhalten.

„Ich hab’ die Demokratie nicht erfunden“

Auftritte wie der von Borchardt bringen zwar Medienberichte in Hülle und Fülle. Doch sie zerstören das Bild, das Worch von seiner Partei zeichnen wollte. „SS-Siggi“, der lieber „SA-Siggi“ gerufen werden möchte und bisher um die 30 Vorstrafen gesammelt hat, diktiert den Reportern – zweieinhalb Wochen, nachdem er und seine „Kameraden“ eine Wahlparty im Dortmunder Rathaus stürmen wollten – in die Notizblöcke: „Keine Gewalt ist auch keine Lösung.“ Borchardt („Ich hab’ die Demokratie nicht erfunden. Und ich kann mir auch was Schöneres vorstellen.“) spielt mit dem Gedanken, einen „parteiinternen Sicherheitsdienst“ aufzubauen, „zehn, zwölf Leute“, die ihn künftig zu Sitzungen „begleiten“. Die Reminisenz an die SA ist nicht zu übersehen. Wer da gegen den Vorwurf, man stehe in der Tradition der NSDAP, klagen will, der hat es schwer.

In Dortmund könnte Worch weiterer Ärger drohen. Ohne seine persönliche Aversion gegenüber der NPD wäre die Gründung der „Rechten“ nicht denkbar gewesen. Und ohne den Streit militanter Neonazis in NRW mit der NPD wäre der dortige „Rechte“-Landesverband nicht der stärkste in der Partei geworden. Doch die wichtigsten Feindbilder sind verschwunden. Ex-NPD-Chef Holger Apfel ist seit einem halben Jahr nicht mehr im Amt. Dortmunds Kreisvorsitzender Matthias Wächter, der den Hass auf sich zog, weil er die Aufnahme von Führungsleuten aus den Reihen der „Autonomen Nationalisten“ in die NPD blockiert hatte, ist inzwischen seinem Mentor Apfel gefolgt und arbeitet in dessen Kneipe auf Mallorca.

Die Hintermänner vom verbotenen „Nationalen Widerstand Dortmund“

Schon vor den Wahlen vom 25. Mai waren Lockerungsbemühungen festzustellen. Teile des „Die Rechte“-Fußvolks verteilten Flugblätter der NPD oder hängten deren Plakate auf. In Dortmund wird bereits darüber spekuliert, ob Borchardt mit dem NPD-Stadtverordneten Axel Thieme eine gemeinsame Ratsgruppe bilden könnte. Dabei geht es auch um viel Geld. Bislang stehen den DR-Vertretern im Rat und in vier Bezirksvertretungen lediglich Aufwandsentschädigungen von insgesamt knapp 1200 Euro monatlich zu. Als gemeinsame Gruppe im Rat könnte das Duo Borchardt/Thieme jährlich weitere rund 40 000 Euro beanspruchen.

Selbstständig entscheiden können die beiden über eine weitere Annäherung freilich nicht. Thieme wird seine Partei fragen müssen. Und Borchardt seine Hintermänner aus den Reihen des verbotenen „Nationalen Widerstands Dortmunds“, für die er schon seit Jahren nicht viel mehr ist als eine Galionsfigur. Einer, der die Traditionslinien des bundesdeutschen Neonazismus seit den 80er Jahren – bis hin zum Klischee – verkörpert, der aber real wenig zu sagen hat in der lokalen Szene.

Jüngere geben in Dortmund und NRW die Linie vor – die, die einst unter dem Label „Autonome Nationalisten“ bekannt wurden. Mit ihnen muss sich auch Worch auseinandersetzen. „Am liebsten wäre mir persönlich, wenn es einen anderen Kandidaten für das Amt des Bundesvorsitzenden gäbe“, hieß es dieser Tage in einer weiteren Mail an die Vorstandskollegen, die aus seiner Feder stammen soll. Allerdings müsse er „mit der Möglichkeit rechnen, dass es vielleicht keinen alternativen Kandidaten gibt“. Der Autor weiter: „In dem Fall wäre ich in der Pflicht, einer Nominierung zuzustimmen beziehungsweise eine Wahl anzunehmen.“ Allerdings müsse die Partei ihre Hausaufgaben machen – sprich: das Land Nordrhein-Westfalen verklagen und eine Bundesgeschäftsstelle einrichten. Geschehe dies nicht, werde er auch als Vorsitzender an keiner Parteiveranstaltung oder Vorstandssitzung außerhalb von Parchim teilnehmen: „Ich sehe nicht ein, auch nur einen Cent Fahrtkosten oder einen Centiliter Diesel für eine Partei aufzuwenden, die so was nicht auf die Reihe bringt.“

Christian Worch, Bundeschef der „Rechten“ und ein seit Jahrzehnten umtriebiger Neonazi, warnt in einer internen E-Mail nun vor einem Scheitern seiner Partei. Das Schreiben mit dem Betreff „vertrauliche Information“ liegt der taz vor. Der Partei fehlten bisher massig Unterstützerunterschriften für die Europawahl, schreibt Worch. „Möglicherweise mit ein wenig Glück“ lägen diese derzeit „bei 700“. Nötig seien aber 4.000, die bis zum 4. April beim Bundeswahlleiter einzureichen seien. „Vereinzelt bin ich bereits gefragt worden, ob es meiner Meinung nach überhaupt noch Sinn hat, die Aktion fortzusetzen“, bemerkt Worch.

Für die Partei ist der Antritt zur Europawahl jedoch existenziell, denn daran hängt ihr Parteienstatus. Seit ihrer Gründung im Mai 2012 schwebt über der „Rechten“ bereits ihr Verbot. Denn das Sammelbecken früherer DVUler und radikaler Kameradschaftler spart nicht mit brachialer Rhetorik. Auf Plakaten fordrt sie etwa „Freiheit“ für den Holocaustleugner Horst Mahler. In ihrem Programm verlangt sie „die Aufhebung der Duldung von Ausländern“ und die „deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße“ zurück.

Innenminister hat Partei im Visier

In NRW, einer der Hochburgen der „Rechten“, stellte Innenminister Ralf Jäger (SPD) die Partei bereits unter penible Beobachtung. Derzeit gelte für sie das Parteienprivileg, ließ Jäger wissen, das könne sich aber ändern. Agiere die „Rechte“ nicht mehr wie eine Partei im Sinne des Grundgesetzes, „würde sich die Frage nach dem Verbot erneut stellen“.

Hiervor warnt nun auch Worch. Die Innenminister, betont er in seinem Schreiben, könnten seine Partei „einfach nach dem Vereinsgesetz verbieten“. Deshalb brauche es den Europawahlantritt. Im Ergebnis ist die Partei freilich chancenlos: Zur Bundestagswahl trat sie nur in NRW an, holte 0,02 Prozent. Inzwischen führt die Partei allerdings acht Landesverbände. 2013 wuchs sie um 350 auf nun 494 Mitglieder – immer noch weit weniger als die 5.500 Anhänger starke NPD, mit der vor allem Worch über Kreuz liegt. Dennoch könnte „Die Rechte“ Anlaufpunkt einiger NPDler sein, sollte deren Partei verboten werden.

In NRW versammelt die Partei bereits eine Reihe früherer Mitglieder dreier 2012 verbotener Kameradschaften. Auch ihr Europaspitzenkandidat Sven Skoda kommt aus dem Spekturm. Zur Nominierung saß der 35-jährige Düsseldorfer noch wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung in U-Haft. Seit Anfang Januar ist Skoda wieder frei, das Verfahren läuft indes weiter. Die Partei stört das nicht. Sie lobte den Skoda als „politischen Dissidenten“, der von der Justiz in „geradezu bolschewistischer Tradition“ zum Kriminellen gemacht werde.

Wahlkampf mit SS-Siggi

In NRW tritt die Partei im Mai auch zur Kommunalwahl an. Dort bietet sie als bemerkenswerte Personalie Siegfried „SS-Siggi“ Borchardt auf, Gründer der „Borussenfront“, einer rechten Hooligangruppe des Dortmunder Fußballvereins BVB. Dessen Motto: „Von der Südtribüne in den Stadtrat“.

Vorerst aber wirbt „Rechte“-Bundeschef Worch nun, zur Europawahl vor Jobcentern Unterschriften zu sammeln. Scheitere die Partei, warnt er, würden nicht nur bügerliche Medien oder Linke „genüsslich Hohn und Spott ausgießen, sondern auch Teile der eigenen politischen Szene“.

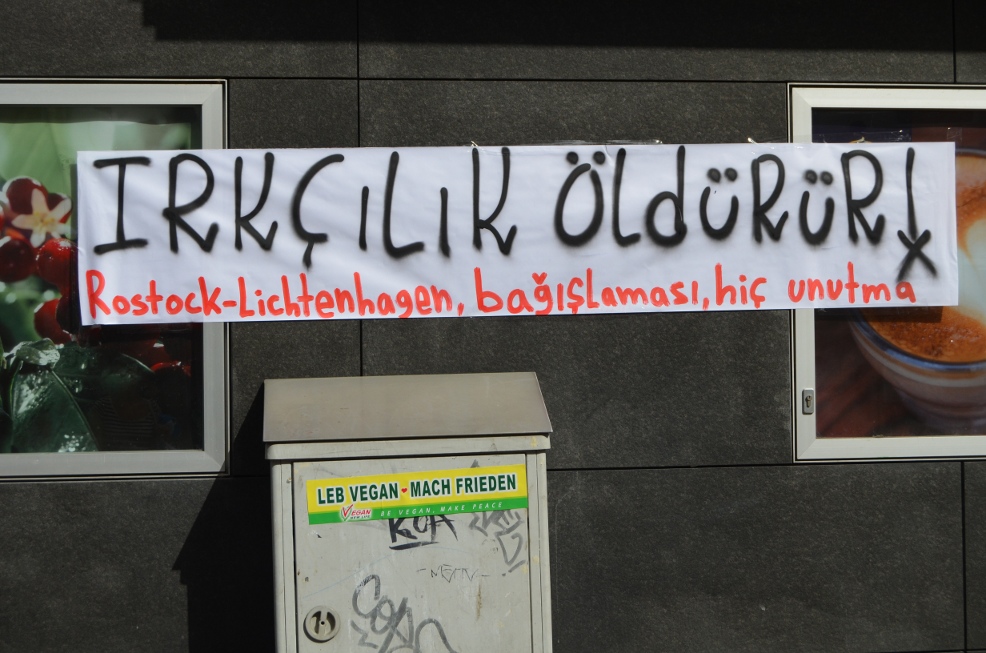

„Wo wart ihr in Rostock, wo seid ihr jetzt, es wird weiter/wieder gehetzt“

Zwischen dem 22. und dem 26. August 1992 attackierte ein rechter deutscher Mob ein mehrheitlich von Vietnamesen bewohntes Haus in Rostock-Lichtenhagen. Dieses tagelange Pogrom wurde von einer applaudierenden Menge, Nachbar_innen und Anwohner_innen, begleitet, die sich in einer volksfestähnlichen Stimmung befand.

Dies waren die heftigsten rassistischen Ausschreitungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte und zugleich ein Ausdruck der Stimmung in Deutschland nach der Wiedervereinigung 1989.

Auch die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber_innen (ZAst) für Mecklenburg – Vorpommern befand sich in diesem elfgeschossigen, freistehenden Plattenbau, der wegen der Sonnenblumen auf der Fassade „Sonnenblumenhaus“ genannt wird.

Die Kapazität der ZAst betrug seinerzeit 250 bis 300 Betten. In den Monaten vor den Ausschreitungen trafen täglich 50 bis 80 Asylbewerber ein. Da sich die Aufnahme nicht schnell genug vollzog, (Bearbeitungszeit von mehreren Tagen pro Antrag) campierten bis zu 300 Personen, vorwiegend Roma aus Rumänien, in den Grünanlagen südlich der ZAst. Um diese Zustände nicht zu legalisieren, weigerte sich die Stadt jedoch, geeignete Vorkehrungen zu treffen, etwa mobile Toiletten aufzustellen.

Die daraus resultierenden Probleme (u. a. der von Anwohner_innen beschriebene und von einem Teil der Presse besonders hervorgehobene Geruch von Urin und Müll) wurden aber nicht den ursächlichen Wohnverhältnissen, sondern der „unsauberen Roma – Kultur“ zugeschrieben.

Vier Tage tobte der Mob, Wohnungen wurden angezündet während sich Menschen im Haus befanden. Scheiben wurden eingeschlagen und -geworfen, Mobiliar wurde zerstört. Nachbar_innen und Anwohner_innen klatschten Beifall, die Polizei kapitulierte und zog sich zurück. Sie ließ den braunen Mob gewähren und die Hausbewohner_innen und Mitarbeiter_innen der ZAst im Stich.

Am 2. Tag der Auseinandersetzungen wurden 130 Personen vorläufig festgenommen oder in Gewahrsam genommen. Über 60 der Festgenommenen waren linksgerichtete „Jugendliche“, die eine Solidaritätsdemonstration für die Bedrohten durchführen wollten. Während die Polizei die rechten Horden weitgehend ungehindert agieren ließ, wurden die Menschen die von den Nazis an Leib und Leben bedroht wurden von den Beamten nicht geschützt. Diejenigen, die ihnen zur Hilfe eilten, wurden anschließend kriminalisiert.

Die Videoproduktion „The Truth lies in Rostock“ entstand 1993 unter maßgeblicher Beteiligung von Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Geschehnisse im attackierten Wohnheim befanden. Deshalb zeichnet sich die Produktion nicht nur durch einen authentischen Charakter aus, sondern versteht sich auch Jahre danach als schonungslose Kritik an einer Grundstimmung in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, die Pogrome gegen Migrante_innen oder einfach nur „anders aussehende Menschen“ überhaupt erst möglich macht.

Es handelt sich um eine Montage von Videomaterial, gedreht aus den angegriffenen Häusern heraus, Interviews mit Antifaschist_innen, den vietnamesischen Vertragsarbeiter_innen, der Polizei, mit Bürokrat_innen, Neonazis und Anwohner_innen. Eine Dokumentation über das heimliche Einverständnis von Politik, Polizei und Nazidenken sowie über die weit verbreitete Angst vor allem Fremden.

Beim Filmabend werden Augen- und Zeitzeugen zu Wort kommen und in der Diskussion auch auf die heutige Situation (z.B. in Duisburg – Rheinhausen rund um die Häuser In den Peschen 3, in Duisburg -Neumühl, Essen – Frintrop und sonstwo) eingehen.

Das ist nun über 20 Jahre her, doch hat sich seit dem das beispielhafte „Engagement“ von Staat und Polizei gegen rechte Gewalt geändert?

The Truth lies in Rostock – Filmvorführung und Diskussion mit Zeitzeugen

Wann: Sonntag, 08.12.2013

Zeit: 18.00 Uhr vegane VoKü, 19.00 Uhr Beginn,

Wo: Kitev Turm, Hauptbahnhof 46045 Oberhausen,

Willi – Brandt – Platz 1 (zwischen Haupteingang und Radstation)

Der Mord in Koblenz geschah in der Zeit der nationalistischen Aufbruchstimmung Anfang der 1990er Jahren. In den Pogromen Ende August in Rostock-Lichtenhagen fand diese Stimmung ihren Höhepunkt. Ein rassistischer Mob griff mit Unterstützung von Anwohner_innen und angereisten Neonazis ein Wohnheim für Asylbewerber_innen und eine Unterkunft für vietnamesische Vertragsarbeiter_innen über mehrere Tage weitgehend unbehelligt an.

Ein Neonazi mit dem Szenenamen „Deutscher Andy“ nahm die Ereignisse in Rostock zum Anlass, jetzt auch in Koblenz loszuschlagen. Das Gericht stellte später fest, der Täter habe „aus Hass auf Obdachlose und sozial Randständige gehandelt“. Der „Deutsche Andy“ sah sich dabei als Vertreter einer schweigenden Mehrheit.

Damals wie heute fallen menschenverachtende Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus sowie weitere Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung und Diffamierung nicht einfach vom Himmel. Sie hängen stark mit unserem Gesellschaftssystem zusammen. Im Kapitalismus werden Menschen in Gewinner_innen und Verlierer_innen eingeteilt. Diese Erfahrungen verleiten dazu auch gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise nach vermeintlich einfachen Lösungen und Sündenböcken zu suchen. Davon betroffene Menschen erfahren zu wenig Unterstützung und Solidarität. Stattdessen wurden und werden sie in dieser Gesellschaft diskriminiert und ausgegrenzt.

Auch hier in Koblenz gibt es Menschen, die von Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen sind. Wie in wissenschaftlichen Forschungen immer wieder erwiesen wird, vertritt und befürwortet eine

große Anzahl der Bevölkerung offen rassistische und andere menschenverachtende Einstellungen. Bücher mit rassistischem Inhalt verkaufen sich so gut, dass diese zu Bestsellern werden.

Mord und Terror sind dabei keine Einzelerscheinung, sondern Folgen dieser menschenverachtenden Einstellungen wie Rassismus und dem Weltbild von Neonazis. Mindestens 182 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 zählen unabhängige Organisationen. Die Bundesregierung dagegen spricht lediglich von 59 Opfern. Auch der Mord an Frank wird von der Bundesregierung nicht offiziell anerkannt!

So liegt es immer wieder an zivilgesellschaftlichen Initiativen wie uns, auf rassistisch motivierte Gewalt aufmerksam zu machen, und Formen für ein würdiges Gedenken an die Opfer zu ermöglichen bzw. das Gedenken in die Öffentlichkeit zu tragen.

In Koblenz ist es gelungen, mit der Stadt in einen Dialog zu treten. Die Arbeit der „Initiative Kein Vergessen“ erfuhr Aufmerksamkeit, die zentrale Forderung der letzten beiden Jahre wurde erfüllt: Ein Gedenkstein für Frank wurde am Ort der Tat, dem ehemaligen Zentralplatz (jetzt: Forum) verlegt.

„Hier ermordete ein rechtsradikaler Täter am 24.08.1992 den Obdachlosen Frank Bönisch und verletzte mehrere Menschen. Zur Erinnerung und Mahnung.“

„Zur Mahnung“ heißt für uns heute genau hinzu- schauen, wenn Menschen diskriminiert und ausgegrenzt, wenn Menschen angegriffen werden.

Die Mordserie der NSU-Neonazis hat viele Menschen erschüttert. Rassismus und Nazigewalt sind lange in diesem Land verdrängt worden. Seit dem Auffliegen der Terrorzelle im November 2011 wird gerade von Medien genauer hingeschaut.

Allerdings gibt es auch heute rassistische Schlagzeilen. Die Hetze gegen Sinti und Roma unter dem Stichwort „Armutseinwanderung“ gleicht den Schlagzeilen Anfang der 1990er Jahre.

Aktuell zeigt sich dies bei Auseinanderstzungen um Flüchtlingsheime, wo etwa in Berlin oder Dortmund rassistische Anwohner_innen, Rechtspopulisten, NPD und Kameradschaftsnazis gegen Flüchtlinge hetzen.

Uns geht es nicht nur um die Verhältnisse in Deutschland: Auch in anderen Ländern gibt es rassistische Hetze und Nazigewalt. In Paris wurde vor wenigen Wochen der junge Antifaschist Clément Méric von Neonazis totgeprügelt.

WIR FORDERN:

SOLIDARITÄT MIT ALLEN OPFERN VON RASSISMUS UND RECHTER GEWALT!

EIN WÜRDIGES GEDENKEN AN DIE OPFER VON NAZI- GEWALT

EINE ENTSCHIEDENE BEKÄMPFUNG ALLER NEONAZISTISCHEN GRUPPEN UND ORGANISATIONEN!

KEIN VERGESSEN – GEGEN RASSISMUS, AUSGRENZUNG UND NAZI- GEWALT! FÜR GRENZENLOSE SOLIDARITÄT

Kommt heraus am 24. August 2013 zur antifaschistischen Demonstration!

17:00 Uhr: DEMONSTRATION Ab Koblenz Hauptbahnhof, Zwischenkundgebung am Gedenkstein für Frank Bönisch am Forum (ehem. Zentralplatz)

19:30 Uhr: KONZERT Zwischen Herz-Jesu-Kirche und Löhr-Center mit Lost In The Ocean und Familie Reinhardt gegen Rassismus

22:00 Uhr: ANTIFASCHISTISCHE PARTY im HAUS METTERNICH mit Johnny Mutante (Hip Hop) und Das Flug (Elektropop)

Dahin sollten die Emails gehen. Nehmt am Besten nicht eure Stammadresse dafür.

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Wer will, darf das Schreiben selbstverständlich auch verändern.

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Recherchen haben ergeben, dass in ihrer Halle die Band frei.wild auftreten soll.

Diese Musikgruppe ist ja in der letzten Zeit häufiger in die Schlagzeilen gekommen.

Da wäre z.B. zu nennen, der Ausschluss von der ECHO-Preisverleihung und der Rückzug der Band vom Full Force Festival.

Beides liegt daran, dass die Band völkisch-nationalistisch auftritt. Zwar mag es sich hier wohl nicht um eine Nazi-Band handeln, aber trotzdem ist die Band eher rechts als unpolitisch.

Mehr Hintergründe zu deren politischer Haltung können Sie unter folgendem Link nachlesen

http://www.publikative.org/2012/10/26/kein-frei-wild/

Überlegen Sie sich deshalb, ob es nicht besser wäre, frei.wild Hausverbot zu erteilen.

Beachten Sie aber für diese Veranstaltung, dass dann hohe Schadensersatzforderungen auf ihr Unternehmen zukommen. Sollte ein sofortiger Kündigungsvertrag also scheitern, dann gehen Sie nie wieder mit der Band frei.wild in Vertragsverhandlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Antifa

Mehr Infos:

http://www.publikative.org/2013/03/06/wegen-frei-wild-kraftklub-boykottieren-echo-preisverleihung/

http://www.publikative.org/2013/02/15/kein-jagermeister-fur-frei-wild/

http://www.publikative.org/2012/10/31/frei-wild-unpolitischer-hass-auf-gutmenschen/

http://www.publikative.org/2012/10/26/kein-frei-wild/

http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2013/01/30/frei-wild-fans-gehen-auf-jennifer-rostock-los_11284

Vor 20 Jahren griffen Nazis und „normale“ BürgerInnen die Unterkünfte von AsylbewerberInnen und vietnamesischen VertragsarbeiterInnen in Rostock-Lichtenhagen, mit Steinen und Brandsätzen, an. Dies Gewaltorgie dauerte fünf Tage, ohne dasS Polizei oder Politik damals eingriffen. Aus diesen Ereignissen im Herbst des Jahres 1992, wurde jedoch nicht die Konsequenz eines härteren Vorgehens gegen Nazis und die Verbreitung rasisstischer Ideen in der breiten Bevölkerung gezogen. Die Politik schaffte damals stattdessen das Grundrecht auf Asyl ab, und gab somit den Forderungen der Rassistischen GewalttäterInnen nach.

In Zeiten des NSU-Terrors und Ku-Klux-Klan Skandalen innerhalb der Polizei erscheint unsere Mahnung wichtiger als jemals zuvor. Institutioneller Rassismus, wie Abschiebungen und unmenschliche Lagerunterbringungen auf der einen Seite, oder Brandanschläge und andere Gewalttaten auf der anderen Seite, gehören zum Alltag für viele MigrantInnen und AsylbewerberInnen in Deutschland.

Kein Opfer ist vergessen.

Kein Mord ist vergeben.

Rassismus tötet.