PDF-Version Bei Exploring Economics…

Inhalt

Wirtschaftswachstum und Monopole

Konklusion: Soziale und ökologische Aspekte des Wirtschaftswachstums

Hinführung

Wirtschaftswachstum – ein Begriff der in politischen Debatten eine große ja fast totalitäre Bedeutung gewonnen hat. Oft wird damit eine Zunahme des materiellen Wohlstandes und die Aussicht auf eine bessere Zukunft verbunden. Das Wirtschaftswachstum lässt sich durch eine prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsproduktes ausdrücken. Dabei wird der Geldwert aller Güter und Dienstleistungen ermittelt, die in einer bestimmten Zeit in einem Wirtschaftsraum an EndverbrauchInnen verkauft und durch bezahlte Arbeit hergestellt wurden. Unbezahltes ehrenamtliches Engagement, sowie die in einer patriarchal geprägten Gesellschaft vor allem von Frauen übernommene Haus- und Pflegearbeit, werden im Bruttoinlandsprodukt nicht beachtet. (Jackson 2009: 26; Schmelzer 2011: 13)

Allerdings gibt es Bedenken aus der Glücksforschung, ob steigender materieller Reichtum tatsächlich zu mehr Wohlbefinden führt oder ob nicht Zeitwohlstand das Gebot der Stunde ist. Für einige ist Wirtschaftswachstum mit steigender Ungleichheit verknüpft. Andere sehen darin den Schlüssel zur Lösung von Gerechtigkeits- und Verteilungsproblematiken. Doch der Klimawandel und die drohende Ressourcenverknappung werfen dieser Tage vor allem ökologische Fragen auf. So wird in Debatten um einen Green New Deal das Wirtschaftswachstum als die Grundlage einer ökologische Wende begriffen, die teure Investitionen in Klima- und Umweltschutz erfordert. In den Diskussionen der Postwachstumsökonomie wird dagegen davon ausgegangen, dass dauerhaftes Wirtschaftswachstum und angestrebte ökologischen Ziele unvereinbar sind. (Suntum 2012: 5; Altvater 2005: 92; Friedman 2007: k. A. ; Mattauch et al. 2019: 9, 21; Suntum 2012: 47; Jackson 2009: 26)

Abb. 1: World Per Capita GDP – Das Diagramm zeigt, dass sich das weltweite Bruttoinlandsprodukt zwischen 1600 und 1800 langsam entwickelt und seit dem 19. Jahrhundert rapide steigt. In dieser Zeit bildete sich in Großbritannien der Industriekapitalismus heraus, der von Karl Marx analysiert wurde.

Die marxistische Brille

Um ein tieferes Verständnis des Wirtschaftswachstums zu erlangen, bedient sich dieses Dossier einer „marxistischen Brille“. Marxisitisch heißt hier, dass die Begriffe und Theorien welche im Folgenden erläutert und später angewand werden von Marx und Engels oder von an sie anküpfenden TheoretikerInnen entwickelt worden sind. Dabei seien die neue Marx-Lektüre sowie der Neomarxismus als theoretische Strömungen die dieses Dossier beeinflusst haben genannt.

Marx spielt nicht nur in der Ökonomie eine Rolle. Ein kleiner Einblick in die Weiten des Marxismus und Historischen Materialismus bietet dieses Video.

„Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin!“ – Karl Marx (zu geschrieben von Friedrich Engels) (MEW 37: 436)

Wert und Ware

“Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine “ungeheure Warensammlung”, die einzelne Ware als seine Elementarform” (MEW 23: 49) Marxistische AutorInnen beschreiben Wirtschaftswachstum vor allem als Zunahme an durch menschliche Arbeit geschaffenen Wert. Jede Ware habe – so Marx – einen Doppelcharakter den qualitativen Gebrauchswert und quantitativen Tauschwert. (Lange 2018: 397)

Gebrauchswert

“Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert.” (MEW 23: 50) Dieser qualitative Wert ist unabhängig von der jeweiligen Gesellschaftsform. Ein Apfel kann gesessen, ein Konzert genossen und mit einem Hammer genagelt, werden. „In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwertes.“ (MEW 23: 50)

Tauschwert

Der in Marktpreisen ausgedrückte Wert einer Ware ist der Tauschwert. Dieser ist einerseits durch den gesellschaftlichen Gebrauchswert vorgegeben. Ein Produkt, das niemand braucht, kann nicht getauscht werden. Andererseits wird der Wert eines Produktes durch die zu seiner Herstellung notwendige Arbeitszeit bestimmt. Dabei ist auch die Arbeitszeit gemeint, die für die Gewinnung und Herstellung von Rohstoffen und Maschinen gebracht wurde, die im Produktionsprozess benötigt werden. Außerdem spielen die aktuellen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen und die durchschnittliche Arbeitsintensität für die Entwicklung des Preises eine Rolle.Das im Kapitalismus fast alles getauscht, also gekauft und verkauft wird, ist ein historisches Spezifikum. Diese “Wertform” entspringt also den gesellschaftlichen Verhältnissen. In dem Moment, in welchem die privaten Produzenten ihre konkreten Produkte als Ware am Markt anbieten, offenbart sich ihr aktueller abstrakter gesellschaftlicher Wert. (MEW 23: 50ff; Harvey 2010: 15ff; Heinrich 2018: 37ff)

“Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es ist dies der Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw.” (MEW 23: 55)

Arbeit

Auch Arbeit die Waren für den Markt produziert, besitzt einen Doppelcharakter. So ist “nützliche Arbeit” einerseits eine zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von Gebrauchswerten. Gleichzeitig ist aber Arbeitskraft auch eine Ware, die von den Arbeitern verkauft wird. (MEW 23: 56ff)

Der Tauschwert der Arbeitskraft ist bestimmt durch die Menge an Arbeit, die zu ihrer Reproduktion benötigt wird. Diese ergibt sich aus der Produktion der Waren die ArbeiterInnen zum Leben benötigen – Nahrung, Kleidung, Kulturgüter etc. Der Arbeitslohn bestimmt maßgeblich die Menge des Konsums. (Lange 2018: 404)

Außerdem wird der Wert der Arbeitskraft durch gesellschaftliche Aushandlungsprozesse wie Debatten über Wertschätzung, gewerkschaftlich organisierte Arbeitskämpfe oder die Erlassung von Gesetzen beeinflusst. Auch die Anzahl der arbeitslosen und somit verfügbaren ArbeiterInnen, auch Industrielle Reservearmee genannt, wirkt sich auf die Gehälter aus. Ist in einem Sektor Arbeit ein knappes Gut, können Forderungen nach Lohnerhöhung besser durchgesetzt werden. (Lange 2018: 404; Heinrich 2018: 37ff)

Mehrwert

Arbeit ist die Quelle des gesellschaftlichen Reichtums und somit des Wirtschaftswachstums. Der Gebrauchswert von Arbeitskraft liegt in der Schaffung von neuen Produkten, neuem Wert und Mehrwert. Die Differenz zwischen dem Gehalt der ArbeiterInnen und dem Wert, der von ihnen geschaffenen Waren wird Mehrwert genannt und von den KapitalistInnen behalten. Im marxistischen Verständnis gilt diese Aneignung des Mehrwertes, unabhängig davon wie hoch oder “fair” das Gehalt der Arbeitskräfte ist als Ausbeutung. Durch Verlängerung oder Intensivierung der Arbeitszeit kann der Mehrwert erhöht werden. Auch eine Senkung der gesellschaftlich durchschnittlichen Reproduktionskosten der Arbeit sorgt für höhere Gewinne. Wenn beispielsweise durch technische Neuerungen in der Nahrungsmittelproduktion die notwendigen Konsumausgaben der ArbeiterInnen sinken, ergibt sich die Möglichkeit den Arbeitslohn zu kürzen und so den Profit zu erhöhen. (MEW 23: 331ff, 530; Heinrich 2005: 93f, 102ff; Lange 2018: 405f; Lange 2018: 410)

Kapitalverhältnis

Nach marxistischem Verständnis beruht die kapitalistische Produktionsweise auf einem bestimmten sozialen Verhältnis, welches sie auch immer wieder hervorbringt. Das Kapitalverhältnis bezeichnet die Beziehung von zwei aufeinander bezogenen Gesellschaftsklassen, die in Besitz verschiedener Waren sind – Arbeit und Kapital. Unter dem Begriff KapitalistInnenklasse werden die Menschen gefasst, die vor allem durch den Besitz an Kapital, also Produktionsmitteln oder beträchtliche finanzielle Vermögen, ihr Einkommen generieren. Die ArbeiterInnenklasse bezeichnet die Menschen, die wenig oder kein Kapital haben und gezwungen sind ihre Arbeitskraft als Ware anzubieten. Sowohl KapitalistInnen, als auch die ArbeiterInnen sind in ihren Handlungen letztendlich den inhärenten Zwängen der Produktionsverhältnisse unterworfen und verkörpern lediglich Rollen, die sich daraus ergeben. Die Aneignung des Mehrwerts stabilisiert das Klassenverhältnis, da so die ArbeiterInnen nicht in der Lage sind, im großen Stil Produktionsmittel zu erwerben. Dies gibt Aufschluss darüber, warum ein höheres Bruttoinlandsprodukt nicht gleichbedeutend sein muss mit einer Zunahme von Wohlstand in der breiten Bevölkerung. Wirtschaftswachstum kann allerdings auch mit Lohnerhöhungen und Umverteilungspolitiken einhergehen, die das Kapitalverhältnis nicht aufheben, aber den Wohlstand auch in ärmeren Schichten ankommen lassen. (Heinrich 2018: 87ff; Lange 2018: 406)

“Zur Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, daß er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, daß er andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.” [sic!] (MEW 23: 183)

Das Kapital – bewegter Wert

Kapital ist eine Wertsumme, die in Bewegung ist. Bei der Zirkulation im Wirtschaftskreislauf wechselt der Wert beständig von der Geld- zur Warenform und wieder zurück. Dabei vermehrt er sich. Geld wird zu Kapital, wenn es für eine Investitionen mit dem Ziel mehr Geld einzunehmen vorgeschossen wird. KapitalistInnen kaufen also menschliche Arbeitskraft – auch variables Kapital (v) genannt, sowie Produktionsmittel (Maschine, Rohstoffe etc.) die unter dem Begriff konstantes Kapital (c) gefasst werden. Im Produktionsprozess entstehen durch die menschliche Arbeitskraft neue Waren, die mehr Wert sind als die Anfangs aufgewendete Summe. Die Produktion des Mehrwerts (m) ist also das Ziel der Kapitalbewegung. Die Verwertung des Werts wird zum Selbstzweck. Das stoffliche und wertmäßige Mengenverhältnis des in der Produktion verwendeten konstanten und variablen Kapitals, wird auch als organische Zusammensetzung bezeichnet. (Heinrich 2018: 78ff; Harvey 2010: 85ff; MEW 23: 170; Lange 2018: 409f)

Die allgemeine Kapitalformel lautet:

G – W – G’

[Geld] – [Ware (Arbeitskraft und Produktionsmittel] – [Geld‘ (Geld + Mehrwert)]

G = (c+v) G’=(c+v+m)

G entspricht dem Wert der zur Produktion eingekauften Waren: Produktionsmittel und Arbeitskraft

W, der Wert dieser Waren wir als Summe des konstanten Kapitals c (Produktionsmittel) und des variables Kapital m (Arbeitskraft) gefasst

G’ entspricht dem Wert des konstanten und variablen Kapitals sowie dem Mehrwert

(MEW 23: 170)

Wirtschaftswachstum

Der Kapitalismus ist aus marxistischer Sicht auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet. Der Prozess des Wachsens wird meist als Akkumulation (Anhäufung) von Kapital begriffen. Dies geschieht, wenn der durch Arbeit beim Produktionsprozess geschaffene Mehrwert nicht von KapitalistInnenn vollständig als Revenue privat konsumiert, sondern in die Erweiterung der Produktion reinvestiert wird. Der Mehrwert wandelt sich so in zusätzliches Kapital, welches eingesetzt wird um zusätzlichen Mehrwert zu produzieren. Dieser kann dann wiederum erneut in eine Erweiterung der Produktion investiert werden. Im Idealfall kann Kapital beständig und immer schneller wachsen. (Lange 2018: 408f; Heinrich 2005: 122ff)

Die Akkumulation von Kapital funktioniert allerdings nur dauerhaft, wenn mehrere Unternehmen einen Teil des Mehrwerts zur Erweiterung ihrer Produktion aufwenden. So dass also höherwertige Warenmengen gegeneinander getauscht werden können. Wird die höhere Zahl von Waren nicht abgenommen, werden Verluste und kein Mehrwert generiert. Da bei einer Erweiterung der Produktion eines Unternehmens auch die Waren der Zulieferbetriebe öfter nachgefragt und gehäuft hergestellt werden und somit die Warenzirkulation zwischen den Betrieben zunimmt, wächst ein Unternehmen meist nicht isoliert. Werden neue ArbeiterInnen eingestellt steigt die Summe der gezahlten Löhne und dadurch der Konsum der ArbeiterInnenklasse. Auch die Revenue und somit der private Konsum der KapitalistInnen wächst. Dieser Prozess wird auch als erweiterte Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bezeichnet. Mit diesem Begriff wird auch manchmal das Wirtschaftswachstum innerhalb eines bestimmten Territoriums zum Beispiel einer Volks- oder der Weltwirtschaft beschrieben. (Lange 2018: 408ff; Heinrich 2018: 122ff; Harvey 2010: 237ff; MEW 24: 345)

KapitalistInnen haben einige Anreize, Kapital zu akkumulieren. So steigert es ihren Wohlstand und somit ihre soziale Stellung in einer Welt, in der fast alles zur Ware wird. Allerdings sind KapitalistInnen auch zur Akkumulation und zum Wachsen gezwungen, wenn sie ihre Privilegien auf Dauer behalten wollen. Wenn ein Unternehmen nicht wächst, ist es bedroht durch andere florierende Unternehmen vom Markt gedrängt zu werden. Vor allem die Preiskonkurrenz drängt zu Investitionen in technische Neuerungen. Unternehmen, die diese zuerst einführen können mit Extraprofiten rechnen bis andere nachziehen und der Durchschnittspreis und damit die Profitrate sinkt. Unternehmen sind gezwungen neue preissenkende Technik einzuführen, um nicht vom Markt gedrängt zu werden. Oft wird dabei auf Skalenvorteile gesetzt, also der Produktion von einer höheren Anzahl von Produkten, wobei für das einzelne Produkt weniger Zeit und Ressourcen aufgewendet werden. Das Interesse von alten und neuen Marktplayern immer mehr Möglichkeiten zur Akkumulation zu erlangen, führt zu einer Ausweitung des kapitalistischen Systems in territorialer Hinsicht durch Erschließung neuer Märkte zur Abnahme der Waren, Eröffnung neuer Produktionsstätten und günstigem Erwerb von Arbeit und Rohstoffen. Auch zeitlich wird durch Beschleunigung der Produktion expandiert. Die Steigerung des Profits und Sicherung der Marktposition stehen oft in Widerspruch zu guten Arbeitslöhnen und umweltfreundlicher Produktion. Die Zwangsgesetze der Konkurrenz und die Aneignung des Mehrwerts um einen Teil davon wieder in Kapital zu verwandeln treiben die Gesellschaft zu ständigem Wirtschaftswachstum. Allerdings ist dieser Prozess auch sehr chaotisch und krisenhaft. (Lange 2018: 408f; Heinrich 2018: 122ff; Altvater 2006: 22; Harvey 2010: 237ff; Harvey 2003: 3)

Krise

Es gibt viele verschiedene Auslöser und Arten von Krisen. In marxistischen Debatten spielen derzeit vor allem Überakkumulationskrisen eine Rolle, welche nun erläutert werden. (Lange 2018: 412f)

Die Preiskonkurrenz treibt also die Kapitale zur Erweiterung der Produktion. Mehr Güter werden hergestellt. Gleichzeitig wird auf preissenkende Technik gesetzt. Dies führt oft zu Entlassungen von Arbeitskräften und so zur Senkung der Kaufkraft der ArbeiterInnenklasse. Wenn auch der Konsum der KapitalistInnen langsamer wächst als der erwirtschaftete Mehrwert, entsteht eine Nachfragelücke. Es kommt immer wieder vor, dass in Expansionsperioden das Angebot schneller steigt als die Nachfrage, was zu einer Überakkumulationkrisen führen kann. Waren können nicht mehr abgesetzt werden, Arbeitskräfte werden entlassen was die Kaufkraft erneut dämpft und weitere Entlassungen zur Folge haben kann. Kapitalinvestitionen werden zu Fehlkäufen, wenn sie es vorher nicht schon waren. Staaten haben mit sinkenden Steuereinnahmen und gleichzeitig steigenden Sozialleistungen zu kämpfen. (Lange 2018: 412ff) (Heinrich 2005: 169ff)

Staatsschulden und Zinsforderungen, die im Grunde Versprechen auf Anteile von in Zukunft höheren Steuereinnahmen sind, können nur unter der Voraussetzung einer wachsenden Volkswirtschaft gut bedient werden. Besteht Unsicherheit über die Zahlungsfähigkeit eines Staates erhöhen sich für diesen die Zinsen am Kapitalmarkt und Gläubiger fordern ihr Geld zurück. Dies kann zu einer verheerenden Staatsschuldenkrise führen. Hohe Zinsen schmälern auch die Möglichkeit des Staates, neue Kredite aufzunehmen und durch öffentliche Investitionen die Wirtschaft wieder anzukurbeln. (Suntum 2012: 13f; Heinrich 2018: 169ff, 217; Harvey 2003, 4; Foster et al. 2009: 1ff)

Die bei diesen zerstörerischen Prozessen übergebliebenen Unternehmen können oft wegen des Überangebots an Arbeit die Löhne senken. Dies führt zu einer erhöhten Profitrate und besseren Möglichkeiten neu zu investieren. Da in Wirtschaftskrisen die Nachfrage nach Leihkapital im privaten Bereich durch die schwindenden Anlagemöglichkeiten sinkt, fallen auch die Zinsen. Je höher die vermutete zukünftige Profitrate über der Zinsforderung liegt, desto größer ist der Anreiz für Unternehmen auf diese Weise in Produktionsmittel und Arbeit zu investieren. Am Wendepunkt der Konjunktur steigt die Anzahl der gezahlten Gehälter wieder und damit auch der Konsum. Der Weg wird frei für erneutes Wirtschaftswachstum. (Heinrich 2018: 169ff; Altvater 2006: 102ff)

Eine Wirtschaftskrise ist ein sehr destruktiver Prozess, der oft eine soziale Krise nach sich zieht. Krisen stellen das Missverhältnis von Produktion und Konsum gewaltsam wieder zueinander. Unproduktives Kapital wird vernichtet. So weist Marx darauf hin, dass Krisen für den Kapitalismus positive sowie auch eine stabilisierende Wirkung haben. Die Widersprüche der kapitalistischen Produktion bleiben allerdings erhalten, so dass neue Krisen in verschiedener Gestalt periodisch wieder ausbrechen. (Heinrich 2018: 174; Altvater 2006: 103)

Wirtschaftswachstum und Monopole

Nach einer dynamischen Anfangsphase der freien Konkurrenz findet auf Märkten oft eine Zentralisierung des Kapitals statt. Auf quasi monopolisierten oder stark aufgeteilten Märkten sind die Zwangsgesetze der Konkurrenz abgeschwächt, aber nie ganz ausgeschaltet. Große Unternehmen werden meist von Managern geleitet. Ihr Gehalt und Ruf hängt von der Höhe der Profite des Unternehmens ab. Ebenso wie AktionärInnen, denen ein Anteil des Profits ausgezahlt wird, haben sie ein Interesse an einer Maximierung des Profits. Nach Paul und Sweezy ist zu beobachten, dass Unternehmen auf solchen Märkten weniger Interesse an Preiskämpfen haben, da diese allen Beteiligten eher schaden als nutzen würden. Auch technische Neuerungen in der Produktion werden nicht in der Geschwindigkeit durchgeführt wie bei “frischen” Märkten mit starker Konkurrenz. Es besteht ein größeres Interesse daran, das konstante Kapital gut auszunutzen um unnötige Investition zu vermeiden. Bewegung findet auf diesen Märkten hauptsächlich im Bereich der Werbung statt, während die Produkte in einer relativ ähnlichen Qualität weiter produziert werden. Marketing Strategien rücken ins Zentrum der Unternehmensstrategien. Dem Produkt soll ein bestimmtes Image gegeben werden. Neue “sinnlosen” Innovationen und Extras werden eingeführt. Auch eine geplante Obsolenz also eine Verkürzung der Lebensdauer eines Produktes kann von Herstellern angestrebt werden. (Lange 2018: 427ff; Foster et al. 2009: 18; Foster et al. 2002: 31ff)

Die Märkte sind oft übersättigt, die Produktionskapazitäten wenig ausgelastet. Stagnation und Überakkumulationskrisen sind die Folgen. Dem kann entgegengewirkt werden durch eine Absorption des Mehrwerts. Dies kann nicht nur durch neue Investitionen oder einen erhöhten Konsum der KapitalistInnen geschehen, sondern auch durch Steuern und die Erhöhung von Staatsausgaben also einer Umverteilung. Lohnerhöhungen könnten den Konsum der ArbeitInnenklasse weiter angekurbeln. Dies würde jedoch voraussetzen, dass die herrschende Klasse auf Privilegien verzichtet. Auch können neue Märkte erschlossen werden zum Beispiel durch die Vermaktlichung weiterer Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Andere Möglichkeiten sind der Export von überschüssigem Kapital, das Drängen auf neue Absatzmärkte, die Eröffnung neuer Produktionsstätten im Ausland und die Ausbeutung von neuen Ressourcen. Diese imperialistischen Tendenzen können mit Konflikten auf wirtschaftlicher oder gar militärischer Ebene einhergehen. Auch das explosionsartige Anwachsen der Finanzwirtschaft und Spekulation kann als ein Symptom einer Überakkumulation gesehen werden, die verhindert, dass Kapital in der Realwirtschaft mit guten Aussichten auf Profit angelegt werden kann. (Lange 2019: 427ff; Harvey 2003: 3f; Foster et al. 2009: 12, 18f)

“Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquelle alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.” (MEW 23: 530)

Konklusion: Soziale und ökologische Aspekte des Wirtschaftswachstums

Aus marxistischer Perspektive beruht Wirtschaftswachstum auf der Reinvestition des durch Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft gewonnenen Mehrwerts. Folglich sind Faktoren wie niedrige Arbeitslöhne, niedrige Steuern und ein geringer Arbeitsschutz, die den Profit vergrößern dem Wirtschaftswachstum durchaus dienlich. Altvater spitz diesen Umstand zu “…alle Faktoren die Wachstum steigern, fördern auch die Ungleichheit.” (Altvater 2005: 92). Wirtschaftswachstum sorgt nicht automatisch für soziale Gerechtigkeit. Der wachsende gesellschaftliche Reichtum kommt zwar auch unten an, der relative Anteil ist aber gesunken. Marxisten sprechen daher auch von einer “relativen Verelendung” (im Gegensatz zur “absoluter Verelendung”) (Altvater 2005: 92f; Heinrich 2018: 127f)

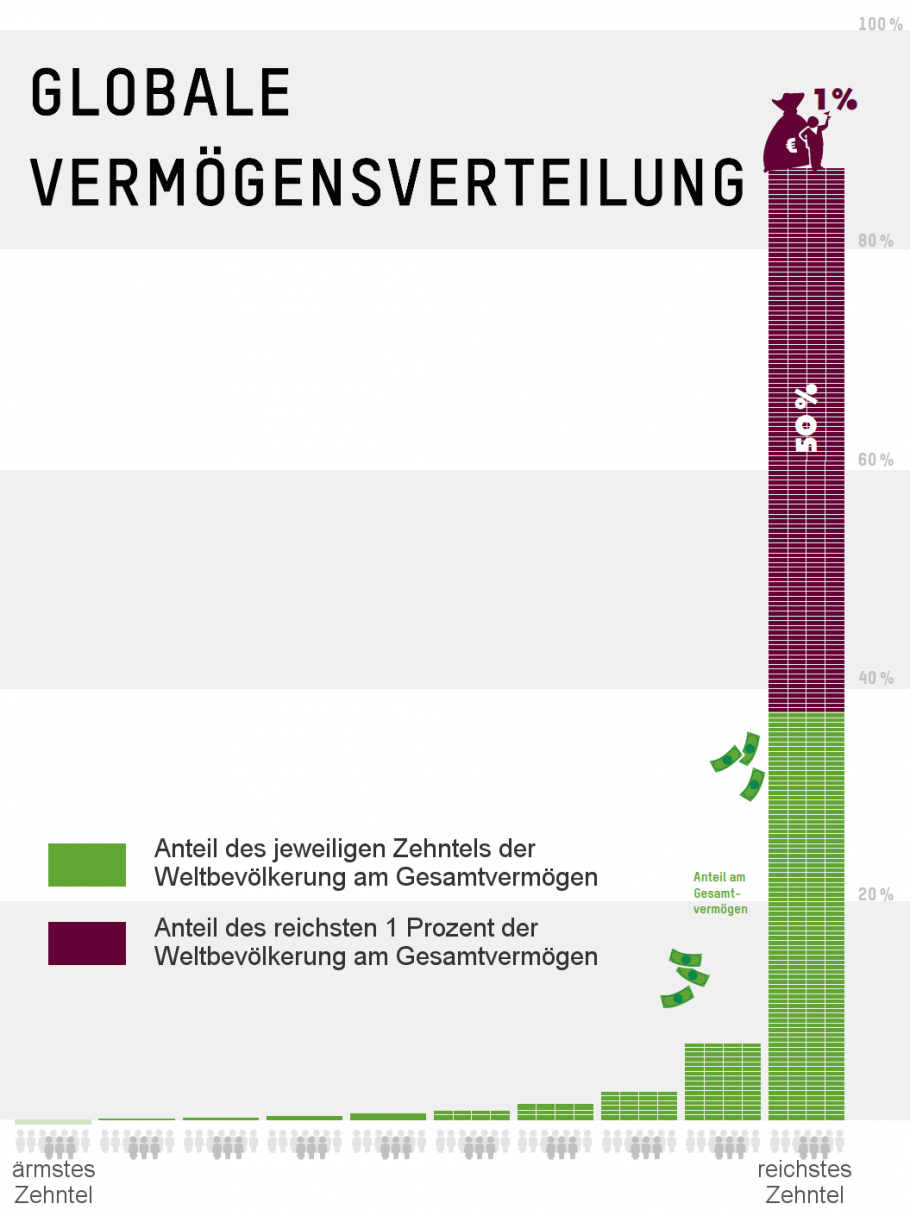

Nach einem Bericht von Oxfam erreichte 2017 der Anteil des reichsten Zehntels der Weltbevölkerung am Gesamtvermögen 82%. Ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt die Hälfte des Gesamtvermögens. (Pimentel et al. 2018, S.8)

Abb. 2: Globale Vermögensverteilung – Nach einem Bericht von Oxfam erreichte 2017 der Anteil des reichsten Zehntels der Weltbevölkerung am Gesamtvermögen 82%. Ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt die Hälfte des Gesamtvermögens. (Pimentel et al. 2018: 8)

Auf Grundlage einer guten ökonomischen Entwicklung kann durch Steuern oder ähnliches der geschaffene Reichtum umverteilt werden. Aus sozialstaatlicher Sicht ist Wirtschaftswachstum also etwas Wünschenswertes. Eine zu starke Besteuerung birgt jedoch auch die Gefahr, dass der Profit der Unternehmen so geschmälert wird, dass weitere Akkumulation nicht möglich ist oder an anderen Standorten deutlich attraktiver ist. In der kapitalistischen Produktionsweise ist wachsender Wohlstand der größte Anreiz für das Wachstum von einzelnen Kapitalen und Volkswirtschaften. (Heinrich 2015: 205, 217)

Es existieren allerdings auch Wachstumsimperative. Der Konkurrenzdruck treibt die Unternehmen dazu, ihre Stellung auf dem Markt durch Investitionen in preissenkende Technik, die Ausweitung der Produktion und Eroberung neuer Märkte zu verteidigen. Andernfalls besteht langfristig die Gefahr, dass sie von konkurrierenden Unternehmen verdrängt oder aufgekauft werden. Auch die Tatsache, dass viele Staaten verschuldet sind, birgt die Notwendigkeit weiteren Wirtschaftswachstums. Staatsschulden sind im Gegensatz zu Schulden von Privathaushalten versprochene Steuereinnahmen. Ein Teil des zukünftigen Nationaleinkommens ist also denjenigen versprochen, welche den Staaten Geld geliehen haben. Nur wenn die Wirtschaft wächst, können Zinsen gut bedient werden und somit das Vertrauen der Gläubiger erhalten und gegebenenfalls neue Staatsschulden aufgenommen werden. Besteht Unsicherheit über die Zahlungsfähigkeit eines Staates erhöhen sich die Zinsen und Gläubiger fordern ihr Kapital ein. Dies kann zu einer Staatsschuldenkrise führen. (Lange 2018: 471f; Heinrich 2005: 122ff, 217; Suntum 2012: 13f)

Ein wertmäßiges Gleichgewicht zwischen der Zunahme an Angebot und Nachfrage wäre eine Ideale Bedingung für ständiges Wirtschaftswachstum. Unternehmen und Konsumenten handeln jedoch lediglich im Eigeninteresse und unter Konkurrenzdruck. Ein Überangebot an Waren kann auftreten durch eine zu rasche Erweiterung der Produktion oder durch Investitionen in preissenkende technische Neuerungen und damit möglicherweise einhergehender Entlassungen von Arbeitskräften. So eine Überakumulation kann eine Krise verursachen. Natürlich gibt es auch andere Auslöser zum Beispiel externe Schocks wie Naturkatastrophen oder Kriege. (Heinrich 2005: 138f, 169ff; Altvater 2005: 102ff)

Die der kapitalistischen Produktionsweise inhärenten Wachstumsimperative führen zu Expansionen von einzelnen Kapitalen aber auch des gesamte Systems in zeitlicher, lebensweltlicher und territorialer Hinsicht. Dies fördert Konflikte auf wirtschaftlicher oder möglicherweise militärischer Ebene. Auch werden immer mehr Bereiche des Zusammenlebens vertragsförmig und monetär vermittelt. Die kapitalistische Inwertsetzung ist allumfassend. Dabei findet ihre Expansion auch auf zeitlicher Ebene durch Beschleunigung statt, mit entsprechender Wirkung auf das soziale Leben. (Altvater 2005: 22f; Harvey 2003: 3f)

“Capital as a system was intrinsically geared to the maximum possible accumulation and throughput of matter and energy, regardless of human needs or natural limits. In Marx’s understanding of the capitalist economy, the correlation of material flows (related to use value) and labor-value flows (related to exchange value) leads to an intensifying contradiction between the imperatives of environmental resilience and economic growth.” (Foster 2015: 7)

Die von der Logik der kapitalistischen Produktionsweise geforderte endlose Steigerung der Arbeitsproduktivität wurde seit der industriellen Revolution durch eine immer intensivere Nutzung von fossilen Energieträgern verwirklicht. Der Zusammenhang zwischen Wachstum und dem Ausstoß von Treibhausgasen wird im folgenden Diagramm deutlich. (Altvater 2005: 92)

Abb. 3: Energieverbrauch, CO2-Emission und Wirtschaftswachstum der Welt

Der sogenannte Earth Overshoot Day, der Tag im Jahr an dem der Verbrauch von nachwachsenden Rohstoffen die Reproduktionsfähigkeit der Erde übersteigt, war 2019 am 29. Juli – so früh wie noch nie. Ob das Wirtschaftswachstum unabhängig vom Ressourcenverbrauch steigen kann ist äußerst umstritten. (Lange 2014: 46; Footprintnetwork 2019)

“Selbst wenn es theoretisch möglich erscheint, durch technologische Erneuerungen die Arbeitsproduktivität vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln – so etwas hat bisher noch nicht stattgefunden und es ist sehr unsicher, ob es klappen kann. Zukunftsplanung sollte nicht zentral auf einer überaus optimistischen und unsicheren Annahme basieren.” Steffen Lange (Lange 2014: 46)

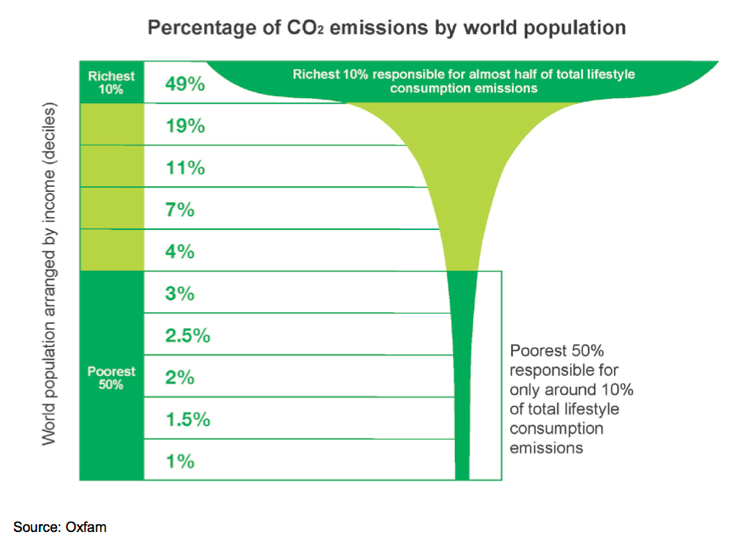

Das folgende Diagramm zeigt, dass der Lebens- und Konsumstil des reichsten Zehntels der Weltbevölkerung schätzungsweise fast die Hälfte der Treibhausgase verursachen. (Gore 2015: 2)

Abb. 4: Percentage of CO2 emissions by world population

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus einer marxistischen Perspektive Wirtschaftswachstum im Kapitalismus ein zwanghafter Selbstzweck ist. Neben der Steigerung des gesamtgesellschaftlichen Reichtums und einer raschen technischen Entwicklung sind auch Ausbeutung, soziale Ungleichheit, Imperialismus und Umweltzerstörung untrennbar mit diesem Begriff verbunden.

Benjamin Rummel, 2019

Literaturverzeichnis

Altvater, E. (2005). Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen : Eine radikale Kapitalismuskritik (1. Aufl. ed.). Münster: Westfälisches Dampfboot. S. 22f, 92, 102ff, 103.

Foster, J. B., & Heininger, H. (2002). Geschichte der Imperialismus-und Monopoltheorie. VSA. S. 31ff.

Foster, J. B. (2015). „Marxism and ecology: Common fonts of a great transition.“ Monthly Review 67.7 : S. 7.

Foster, J. B., & Magdoff, F. (2009). Implosion des Finanzmarkts und Stagnation. Supplement der Zeitschrift Sozialismus, (2), 1ff, 12, 18f.

Friedman, T. L. (2007). A warning from the garden. The New York Times, 17.

Gore, T. (2015). Extreme Carbon Inequality: Why the Paris climate deal must put the poorest, lowest emitting and most vulnerable people first. S. 2.

Harvey, D. (2003). Der“ neue“ Imperialismus: Akkumulation durch Enteignung. VSA. S.3ff.

Harvey, D. (2010). A Companion to Marx’s Capital: The Complete Edition. Verso Books. S. 15ff, 85ff, 237ff.

Heinrich, M. (2005). Kritik der politischen Ökonomie: eine Einführung. Stuttgart: Schmetterling Verlag. S. 37ff, 78ff, 87ff, 102ff, 122ff, 127f, 169ff, 174, 205, 217.

Jackson, T. (2009). Prosperity without growth: Economics for a finite planet. Routledge. S. 26.

Mattauch, L., Siegmeier, J., & Funke, F. (2019). Wirtschaftswachstum aufgeben? Zur Struktur wachstumskritischer Argumente. zfwu Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik, 20(1), 5-30. S 21, S. 9.

Marx, K. (1972). Das Kapital. Band I, Marx-Engels-Werke Bd. 23. S. 37, 49, 50ff, 183, 170, 331ff, 530.

Marx, K (1973). Das Kapital Band II, Marx-Engels-Werke Bd. 24 S. 345.

Marx, K., & Engels, F. (1961). Karl Marx, Friedrich Engels: Werke (Vol. 26). Dietz. S. 436.

Lange, S. (2018). Macroeconomics without growth. Metropolis Verlag. S. 397, 404, 406, 408f, 409, 410, 411, 412ff, 427ff, 471.

Lange, S. (2014). Rahmenbedingungen einer Postwachstumsökonomie. Ökologisches Wirtschaften-Fachzeitschrift, 29(3), 46-50. S. 46.

Pimentel, D. A. V., Macías-Aymar, I., & Lawson, M. (2018). Reward Work, Not Wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful. Oxfam GB. S.8.

Schmelzer, M., & Passadakis, A. (2011). Postwachstum. VSA. S. 13.

Suntum, U. V. (2012). Zur Kritik des BIP als Indikator für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. S. 5, 13.

Internetquellen

Footprintnetwork https://www.footprintnetwork.org/2019/06/26/press-release-june-2019-earth-overshoot-day/ [Stand 13.9.19]

Abbildungen

Abb. 1: World Per Capita GDP (Quelle: https://www.krusekronicle.com/kruse_kronicle/2008/03/charting-histor.html#.XX5byVRR2Rs [Stand 13.9.19])

Abb. 2: Globale Vermögensverteilung (Quelle: (https://www.oxfam.de/ueber-uns/aktuelles/2018-01-22-82-prozent-weltweiten-vermoegenswachstums-geht-reichste-prozent [Stand 13.9.19])

Abb. 3: Energieverbrauch, CO2-Emission und Wirtschaftswachstum der Welt (Quelle: https://blog.zeit.de/herdentrieb/2012/11/02/weltwirtschaft-expandiert-weiter-auf-kosten-der-umwelt_5353 [Stand 13.9.19])

Abb. 4: Percentage of CO2 emissions by world population (Quelle: https://www.oxfam.de/ueber-uns/publikationen/oxfam-bericht-extreme-carbon-inequality

[Stand 13.9.19])